দেশে দেশে ভাষা রক্ষার সংগ্রাম

সূত্র : দেশ রূপান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

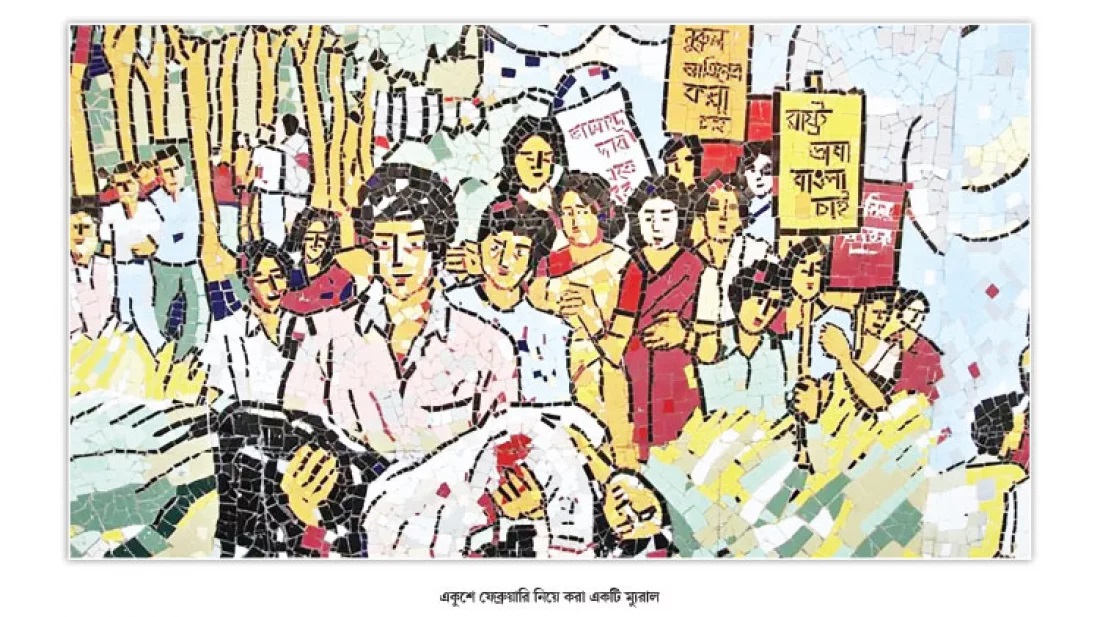

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম-ইতিহাসের পাশাপাশি বিশ^ জুড়ে অন্যান্য দেশের ভাষার জন্য যেসব সংগ্রাম হয়েছে তা প্রমাণ করে যে, ভাষা একটি জাতির আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক গৌরব। এ বিষয়ে লিখেছেন অনিন্দ্য নাহার হাবীব ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অনন্য স্থান অধিকার করে রেখেছে, বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এটি ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালির ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিন, যেদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) গুলি চলে ভাষাভিত্তিক বিক্ষোভকারীদের ওপর। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় বিশাল আন্দোলন। ছাত্র-যুবকরা রাস্তায় নামেন, বাংলা ভাষার দাবি তোলেন।

তবে এই আন্দোলন গড়িয়ে ওঠে রক্তাক্ত সংগ্রামে, যখন পুলিশ গুলি চালায় এবং সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অসংখ্য নিরীহ মানুষ শহীদ হন। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। এর ফলে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই ত্যাগের ঘটনা শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষা আন্দোলনকেও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, মাতৃভাষার জন্য দেওয়া এই অমূল্য ত্যাগ শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বে ভাষার অধিকার ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ এই দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে, যা প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়। বাংলাভাষী জনগণের ত্যাগ ও সংগ্রামের এই দিনটি এখন একটি বিশ্বজনীন দিবস হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ভাষার স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং মানবাধিকার নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার জন্য এই সংগ্রাম শুধু একটি জাতির ভাষার মর্যাদার সংগ্রাম ছিল না, বরং এটি সমস্ত ভাষাভাষী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক প্রেরণামূলক উদাহরণ হয়ে আছে।

স্কুলশিক্ষার্থীদের রক্তাক্ত সংগ্রাম

১৯৭৬ সালের ১৬ জুন, দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়েটো শহরে ঘটে ‘সোয়েটো অভ্যুত্থান’, যেখানে স্কুলশিক্ষার্থীরা আফ্রিকানার ভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নামেন। তারা তাদের মাতৃভাষা জুলু ও ইংরেজিতে শিক্ষাগ্রহণের অধিকার দাবি করে। এই আন্দোলন ছিল ভাষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অধিকার ও স্বাধীনতার লড়াই। আফ্রিকানার ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরকার গুলি চালায় এবং শতাধিক ছাত্র নিহত হয়। এই ঘটনার পর, দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘ডে অব চাইল্ড’ হিসেবে পালিত হয়, যা বিশ্ববাসীকে ভাষার জন্য সংগ্রামের গুরুত্ব এবং অধিকার রক্ষার অটুট সংকল্প শেখায়।

নেটিভ আমেরিকান ভাষার সংগ্রাম

যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে নেটিভ আমেরিকান জনগণের অনেক প্রাচীন ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনে শুধু তাদের ভাষা নয়, সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং ঐতিহাসিক পরিচয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬০-৭০-এর দশকে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে নেটিভ আমেরিকান জনগণ তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠিত হতে শুরু করেন। এই আন্দোলন ছিল ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, যা শুধু ভাষার জন্য নয়, একটি জাতির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্যও ছিল। প্রায় ২০ বছর ধরে চলা এই সংগ্রামে নেটিভ আমেরিকান সম্প্রদায় সরকারকে চাপ সৃষ্টি করে, তাদের ভাষা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর, যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি আইন পাস করে, যা নেটিভ ভাষাগুলোর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এই আন্দোলন, যদিও এখনো কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তবুও ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এটি প্রমাণ করে যে, ভাষা শুধু একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, যার সুরক্ষা একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার রক্ষক।

কুইবেকের ভাষার স্বাধীনতা আন্দোলন

কানাডার কুইবেক প্রদেশে ফরাসি ভাষা সংরক্ষণের আন্দোলন ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কুইবেকের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সংগ্রাম করেছে। এক সময়, এই প্রদেশের জনগণ ভাষা এবং সংস্কৃতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কৌতূহলজনকভাবে স্বাধীনতার দাবিও তুলেছিল। যদিও বর্তমানে সেই আন্দোলনের তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে, তবুও কুইবেকের ফরাসি ভাষার গুরুত্ব আজও অপরিসীম। প্রদেশটির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ফরাসি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে এবং সেখানে এর সুরক্ষা আজও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

ভারতে ভাষা রক্ষার আন্দোলন

ভারতে ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন দীর্ঘ ইতিহাসে প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ ভারতে প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, যখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কংগ্রেস সরকার স্কুলে হিন্দি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিন বছরব্যাপী প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়, যার ফলে ১৯৪০ সালে বাধ্যতামূলক হিন্দি শিক্ষার আইন প্রত্যাহার করা হয়। এরপর ১৯৬৫ সালে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দিকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার উদ্যোগ নিলে, তামিলনাড়ুতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনটি সহিংস রূপ নিলে বহু প্রাণহানি ঘটে এবং শেষে ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজিকেও সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে ভারত সরকার ২২টি ভাষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ৪টি ঐতিহ্যবাহী ভাষা মর্যাদা পেয়েছে। এ ছাড়া আসামে ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন হয় এবং বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

রুশ ভাষার বিরোধিতা

২০১২ সালে লাটভিয়ার জনগণ এক ঐতিহাসিক গণভোটের মাধ্যমে রুশ ভাষাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যদিও লাটভিয়া একসময় রুশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং রুশ ভাষা সেখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো, তবুও লাটভিয়ানরা তাদের ভাষাগত ও জাতীয় পরিচয় রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখতে রুশ ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই আন্দোলন লাটভিয়ার ভাষার মর্যাদা রক্ষার একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে, যা দেশের ইতিহাস ও জাতিগত পরিচয়কে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

স্পেনে ভাষা সংগ্রাম

স্পেনের কাতালোনিয়া অঞ্চলে কাতালান ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চলে এসেছে। ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কোর শাসনামলে (১৯৩৯-১৯৭৫) কাতালান ভাষার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ সময়ে কাতালান ভাষা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং এর ব্যবহারকে দমন করা হতো। এমনকি গোপনে কাতালানে কথা বললেও শাস্তিভোগ করতে হতো। তবে কাতালান জনগণ এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে, কাতালান ভাষার প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে যায় এবং কাতালান ভাষা আবারও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। কাতালান জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আজও একটি প্রেরণা হয়ে আছে, যা ভাষার অধিকার রক্ষায় দৃঢ় সংকল্পের উদাহরণ।

আইরিশ ভাষা আন্দোলন

আইরিশ ভাষার ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রামের। ব্রিটিশ শাসনকালে, বিশেষত ১৯০০ সালের প্রথম দিকে, ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার কারণে আইরিশ ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে কমে যায়। ইংরেজি ভাষার আধিপত্য এবং আইরিশ ভাষার অবমূল্যায়নের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে আইরিশ বিদ্রোহীরা, বিশেষত ১৯১৬ সালের ইস্টার বিদ্রোহের পর, তাদের ভাষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আইরিশ ভাষা পুনরায় আয়ারল্যান্ডের সাংস্কৃতিক জীবনে ফিরে আসে এবং বর্তমানে এটি দেশের অন্যতম সরকারি ভাষা। আইরিশ ভাষার পুনর্জাগরণ একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে, ভাষা শুধু কথোপকথনের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক।

কোরিয়া, জাপানি দখলের সময়

১৯১০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে কোরীয় ভাষার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কোরিয়ান ভাষার ব্যবহার সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলে নিষিদ্ধ ছিল, এবং কোরীয়দের জাপানি নাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। যদিও এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কোরীয় জনগণ তাদের মাতৃভাষা রক্ষা করতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর কোরিয়ান ভাষার অধিকার পুনরুদ্ধার হয় এবং কোরীয় জনগণ তাদের ভাষার স্বাধীনতা ফিরে পায়। এই ঘটনা একটি শক্তিশালী উদাহরণ, যা ভাষার জন্য সংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

অন্যান্য ভাষা আন্দোলন

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার জন্য সংগ্রাম চলেছে। তিব্বত, চীন শাসনের অধীনে, তিব্বতি ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়েছে। তিব্বতি জনগণ তাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় এখনো সংগ্রাম করছে। একইভাবে, স্পেন ও ফ্রান্সের বাস্ক অঞ্চলে বাস্ক ভাষা বিলুপ্তির হুমকির মুখে পড়েছিল এবং এ জন্য সেখানে বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছে। ইসরায়েলে, হিব্রু ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চালানো হয়েছে, যা আজ একটি সফল উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এসব ভাষা আন্দোলন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি জাতির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পরিচয়ের প্রতীক। বিভিন্ন দেশের জনগণ ভাষার অধিকার রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এই ভাষা-সংগ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে আত্মত্যাগ, মুক্তি এবং ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথচলা, যা আজও বিশে^র সব ভাষাভাষী মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।