দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ : প্রতিরোধের শেষ ঘাঁটি

মোহাম্মদ হাসান শরীফ [প্রকাশ : যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৫]

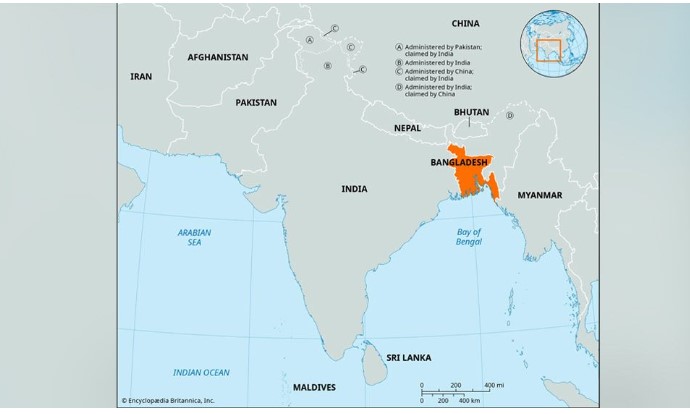

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট। কিন্তু এর তাৎপর্য বিপুল। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ কাকতালীয় কোনো ঘটনা ছিল না। আবার ২০২৪ সালের বিপ্লবও স্রোতের বিপরীতের কোনো কিছু নয়। বরং ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিই এগুলো। এ দেশের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিশ্বে বিরল।

কেন বাংলাদেশ আলাদা একটি সত্তা? মধ্যকালীন ইতিহাসে বারবার বলা হয়েছে : ‘এরপর দিল্লি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল বাংলা।’ কেন এখানকার মানুষ অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে চায়? এমনকি দিল্লির প্রতিনিধি হিসাবে এসেও দিল্লির দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে?

এর একটি কারণ হতে পারে, পিছু হঠতে হঠতে এখান থেকে আর পেছনে যাওয়ার সুযোগ দেখেনি। পশ্চিম থেকে আসা শক, হুন, আর্য, আফগান, মোগলদের তাড়া খাওয়া মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল এ এলাকা। বশ্যতা স্বীকার নয়, বরং আজাদিতে অটল লোকজনের বাসস্থানই এ দেশ।

বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে নদীর পলিতে। সব নদীর পলি এখানে জমা হয়েছে। আবার তাড়া খাওয়া সব মানুষও এখানে বসতি স্থাপন করেছে। ফলে এখানকার মানুষের মধ্যে অনেক উপাদান থাকলেও স্বাধীনতার ব্যাপারে একমত।

দিল্লির আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা রক্ষার মর্মস্পর্শী কথা বলেছিলেন খাজা উসমান। বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন শেষ ‘বিদ্রোহী’ বাঙালি পাঠানরাজ উসমানকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আদেশ পাঠালেন, তখন উসমান অতিশয় ভদ্র ভাষায় উত্তরে যা লেখেন তার সারমর্ম : ‘আপনি ভারতেশ্বর, আপনার রাজ্য সুবিস্তৃত। আপনার ক্ষমতা অসীম। আমি পড়ে আছি, ভারতের এক কোণে। আমার স্বাধীনতা আপনার কোনো ধরনের ক্ষতিসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। জঙ্গলের চিড়িয়াটাও স্বাধীন থাকতে চায়।’

সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় ‘এই বঙ্গদেশ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিরকাল নিরুদ্ধ নিশ্বাস। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আরাকান, দক্ষিণে সমুদ্র। অথচ পশ্চিম থেকে যুগ যুগ ধরে শক, হুন, তুর্কি, পাঠান, মোগল ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে হানা দিয়েছে দলে দলে। তাদের চাপ পড়েছে পাঞ্জাবের ওপর, সে দেশের লোক চাপ দিয়েছে উত্তর প্রদেশের ওপর-করে করে সর্বশেষ চাপ পড়েছে বাংলার ওপর। সে হতভাগা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ কোনো দিকেই চাপ দিতে পারে না, পালানোর পথ পর্যন্ত তার নেই। সে তখন রুখে দাঁড়াবে না, তো কী করবে? সেটা বিদ্রোহ নয়, এমনকি সেটাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিলেও মোক্ষতম তত্ত্বটি প্রকাশ পায় না। প্রতিবারেই তার রুখে দাঁড়ানোটা নিতান্তই জীবনরক্ষার্থে-উসমানের সেই কোণঠাসা ছোট্ট চিড়িয়াটিকে ধরতে গেলে সেও ঠোকর মারত।’

আধিপত্য প্রতিরোধের সংগ্রামে এখানে দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি হলো পদ্মা নদীর আত্মপ্রকাশ এবং অপরটি হলো ইসলাম। এখানে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। পদ্মাপারের মানুষই ইসলামকে বরণ করে নিয়েছিল।

বিশ্বে আন্তর্জাতিক নদীর সংখ্যা কম নয়। বরং বিখ্যাত প্রায় সব নদীই একাধিক দেশ দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু গঙ্গার মতো এমন বিভাজন আর কোনো নদীর ক্ষেত্রে হয়নি। নদীর দুই তীরের মানুষই একই ভাষায় কথা বলে। স্মরণাতীত কাল থেকে তারা পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। একই শাসনের অধীনে দীর্ঘদিন শাসিত হয়েছে। তবুও নদীটির দুটি অংশকে দুটি নামে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে দুপারের মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে খাঁড়াখাঁড়ি দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। পদ্মাপারের মানুষ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে বসবাস করছে, অন্যদিকে গঙ্গাপারের মানুষ বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে রেখেছে। দুই পারের মানুষ দুটি ভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করছে। এক পারের মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলিম, অন্যদিকেরটি হিন্দু।

বেশির ভাগ ঐতিহাসিক এবং নদী গবেষকের মতে আদিতে পদ্মা কিন্তু গঙ্গার প্রধান স্রোত ছিল না। কিন্তু যখন হয়, তখন তা সাধারণ কোনো পরিবর্তন ছিল না। পদ্মার পুরো অববাহিকায় নতুন কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। কৃষির জন্য খুবই উপযোগী হয়ে ওঠে এ অঞ্চল। এর আগ দিয়ে আরেকটি ঘটনাও ঘটেছিল। তা হলো, ততদিনে আর্যদের অগ্রাভিযান শেষ হয়ে গেছে। নতুন কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল বাংলা অঞ্চল। তখনই মুসলিমদের আগমন ঘটে। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। সুলতান ইলিয়াস শাহ পুরো অঞ্চলকে ‘বাংলা’ নাম দিয়ে তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে আনলেন। স্বাধীন শাসক হিসাবে তিনি ‘শাহ-ই-বাঙালা’ বা ‘সুলতান-ই-বাঙালিয়ান’ উপাধি ধারণ করেন। তারপর থেকে বাংলা নামটি আর মুছে যায়নি। ষোড়শ শতকে বাংলায় শুরু হলো মোগল সাম্রাজ্য। মোগল আমলে এর নাম ছিল ‘সুবেহ বাঙালা’। এসব পরিবর্তন একেবারে সামান্য ছিল না। নতুন যুগের হাওয়া বইছে। নতুন সভ্যতার আলো নিয়ে মুসলমানরা এখানেই নিজেদের ঠিকানা বানিয়েছে। পদ্মার যাত্রা তখন থেকেই। এখানে মুসলমানের সংখ্যা যত বেড়েছে, মুসলমানদের অবস্থান যত দৃঢ় হয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পদ্মারও পানিপ্রবাহ বেড়েছে। আর তাই বলা যায়, পদ্মা আর বাংলাদেশ-উভয়ের গোড়াপত্তন প্রায় একইসঙ্গে হয়েছে। এ কারণেই হয়তো পদ্মা মনের অজান্তেই আমাদের সবার কাছে এত প্রিয়।

আবার শুরু থেকেই এখানকার সুলতানদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিশেষ করে ১২১৩ থেকে ১৩৪২ পর্যন্ত প্রধানত ইসলামি কর্তৃত্বের প্রতীকগুলো কিংবা ১৩৪২ সালের পর থেকে রাজকীয় পারস্যের কর্তৃত্বের প্রতীকগুলো, যা কিছুরই আবেদন জানিয়ে থাকুক না কেন, মুসলিম শাসকশ্রেণি তাদের রাজনৈতিক বৈধতার ভিত্তি কামনা করেছে তাদের শাসিত এলাকার বাইরে উদ্ভূত প্রতীকগুলো থেকে। প্রথমদিককার গভর্নরদের মতো বাংলার কোনো শাসক নিজেকে শুধু ‘প্রাচ্যের রাজাদের’ সেরা হিসাবে দাবি করেই ক্ষান্ত থাকেননি। আদিনা মসজিদে সুলতান সিকান্দার নিজেকে আরব ও পারস্যের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ত্রুটিমুক্ত হিসাবে ঘোষণা করেছেন, এমনকি তিনি প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের যে এলাকা শাসন করতেন, সেখানকার কারও কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। একই চেতনায় তার ছেলে ও উত্তরসূরি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ শিরাজের শ্রেষ্ঠ কবি হাফিজকে প্রলুব্ধ করে পাণ্ডুয়ায় এনে তার রাজদরবার আলোকিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এসব সুলতানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত দিল্লি বা মধ্য এশিয়ায় না থেকে আরও পশ্চিমে-মক্কা, মদিনা, শিরাজ ও প্রাচীন তসিফুনে বিস্তৃত হয়েছিল। দিল্লির কোনো সুলতানের আগে এখান থেকেই জালালউদ্দিন নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার কোনো শাসকের প্রথমবারের মতো নিজেকে খলিফা ঘোষণা।

হ্যাঁ, রাজা গণেশের উত্থান ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক। এ দেশের মানুষ অল্প সময়ের মধ্যেই জেগে ওঠে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেয়। সেটাকে স্থায়ী হতে দেয়নি।

এ দেশের গঠন, বিকশিত হওয়া এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে নামার কাজটি একইসঙ্গে ঘটেছিল। এখানকার ইসলাম আরবের ইসলাম ছিল না। এখানকার উর্বরা মাটিকে চাষাবাদের উপযোগী করতে পথিকৃৎ হিসাবে আগমন ঘটেছিল পীর-দরবেশদের। রিচার্ড এম ইটনসহ অনেক বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন, সৈয়দ সুলতানরা কৃষির সঙ্গে ইসলামকে জড়িত করেছেন। সৈয়দ সুলতানের মহাকাব্য নবীবংশে জিবরাইল ফেরেশতা প্রথম মানুষ আদমকে একটি লাঙ্গল, একটি জোয়াল, বীজ ও দুটি বলদ দিয়ে উপদেশ দেন, ‘নিরঞ্জন (আল্লাহ) আজ্ঞা হৈছে কৃষি হৈব ভাল [নিয়তি]।’ আদম তখন বীজ বপণ করলেন, ফসল তুললেন। একই সময় হাওয়াকে আগুন দেওয়া হলো, এর মাধ্যমে তিনি রান্নার কৌশল শিখলেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ঘরোয়া জীবন হবে হাওয়ার নিয়তি ও আদমের পেশা হবে কৃষিকাজ। এ প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠতে থাকে বাংলাদেশের সমাজ। আর এ মন্ত্রেই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছেন তারা। অসীম রায়ও বিকশিত হওয়ার মুহূর্তে এখানকার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সঙ্গে পীর, দরবেশ, সাহিত্যিকদের নিবিড় সংযোগের কথা দেখিয়েছেন, সবাইকে ধারণ করার ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

ফলে বাংলাদেশ মানে সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। দক্ষিণ এশিয়ায় এ দেশের উত্থান তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিরোধের শেষ ঘাঁটি। এ ঘাঁটিকে রক্ষা করতেই হবে। এ ঘাঁটি রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল বাংলাদেশের নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ারও। তবে আশার কথা, এ লড়াই এখানকার মানুষ কখনোই থামাবে না।

এমন প্রেক্ষাপটে শেষ করতে হয় খাজা উসমানের সেই কথা দিয়েই : আমি এক কোণে আছি। কিন্তু আমাকে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করবই।

মোহাম্মদ হাসান শরীফ : সাংবাদিক