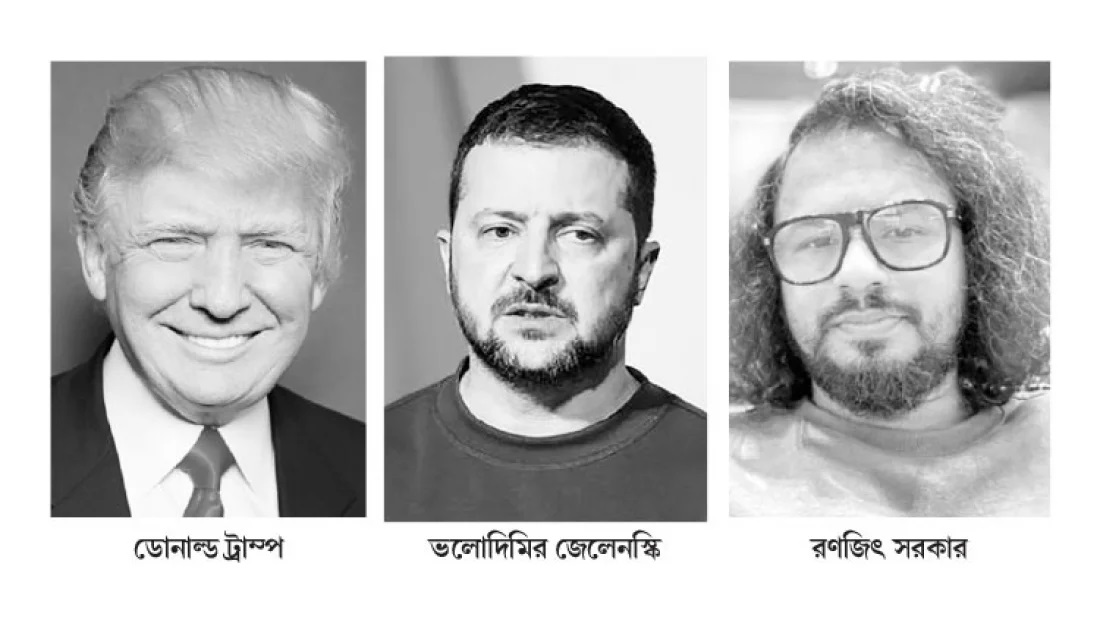

জেলেনস্কি কেন যুদ্ধ বিরতি চাননি?

রণজিৎ সরকার । সূত্র : দেশ রূপান্তর, ০৬ মার্চ ২০২৫

ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভলোদিমির জেলেনস্কি। যিনি কি না দুদিন আগেও ক্ষমা চাইতে রাজি ছিলেন না। হোয়াইট হাউজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন কার্যত কিছু না বলেই। এখন বলছেন, শান্তির জন্য আলোচনা করতে তিনি প্রস্তুত এবং এও বললেন যে, খনিজ নিয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা রয়েছে তাতে স্বাক্ষর করতেও তৈরি। প্রশ্ন হচ্ছে, এর আগে কেন জেলেনস্কি যুদ্ধবিরতি চাননি? আবার কেনই বা বহিষ্কৃত হয়েও নিজেই ক্ষমা চাইলেন গত মাসের ২৮ তারিখের বৈঠকের জন্য? এরই মধ্যে ইউক্রেনে সব ধরনের সামরিক সহায়তা স্থগিত করেছেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউজে ২৮ তারিখ ট্রাম্প ও জেলেনস্কি উভয়েরই শরীরী ব্যাকরণ লক্ষ ও বিশ্লেষণ করি : তাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ, কথা বলার ধরন, অঙ্গভঙ্গি, তাদের চোখের ওঠানামা এবং সঙ্গে তার সপ্তাহখানেক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি যেমন ট্রাম্পের সৌদি আরবে রাশিয়ান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক জেলেনস্কির উচ্চবাচ্য, ইউরোপীয় নেতাদের জরুরি বৈঠকসহ সবকিছু মেলালে এই কথাটি বলা যায় যে, হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প বা জেলেনস্কি কেউই কোনো শান্তি বৈঠকে বসেননি, বরং তারা বসেছিলেন তাদের ক্ষমতাবলয়ের জোর দেখাতে।

জেলেনস্কি কী বলতে চেয়েছিলেন এই বৈঠকে? তিনি কি কোনো শান্তি চুক্তি মেনে নিতে ওভালে উপস্থিত হয়েছিলেন? জেলেনস্কির শরীরী ভাষা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি মনস্থির করেই এসেছিলেন যে, ট্রাম্পের শান্তি-উদ্যোগকে গ্রহণ করবেন না বা বলা যায় অস্বীকার করবেন। জেলেনস্কির বসার ধরন, হাতের ব্যবহার, কথা কাটাকাটির ধরন এবং দৃষ্টিক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে এটি যে কারও কাছে স্পষ্ট হবে যে, জেলেনস্কি ধরেই নিয়েছিলেন যে ট্রাম্প যে প্রস্তাবই দিন না কেন তিনি তা গ্রহণ করবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, জেলেনস্কি কি যুদ্ধ বন্ধ হোক তা চান না? যুদ্ধ বন্ধ না হলে কি তার দেশ ইউক্রেনের কোনো লাভ?

কিন্তু এখন কী হলো? জেলেনস্কি জানেন ট্রাম্প যেদিন জয়লাভ করেছেন সেদিনই তার দেশের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেছে। শুধু জেলেনস্কি নন, পুরো ইউরোপ জেনে গেছে ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় মিত্র, যুদ্ধে সবচেয়ে বড় মদদদাতা যিনি ছিলেন, ট্রাম্প আর তা চালিয়ে যাবেন না। এই কারণেই মরণ কামড় দিয়ে সংহতি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বাইডেন সরকারের সঙ্গে জেলেনস্কি, কিন্তু জেলেনস্কির দুর্ভাগ্য যে বাইডেন সরকার জয়লাভ করেনি। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা ভালো করে লক্ষ্য করলে কোনো জ্যোতিষীর দরকার পড়ে না যে ট্রাম্প এবার জয়লাভ করবেনই, কিন্তু তারপরও জেলেনস্কির পক্ষে কেন ট্রাম্পকে সমর্থন দেওয়া সম্ভব হয়নি তখনও? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তিন বছর আগে ইউক্রেন যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে যেতে হবে।

ইউক্রেন কখনো রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে পারত না একা ইউক্রেনের সেই ক্ষমতা কখনো ছিল না। অস্ত্রশস্ত্রে-বোমা-প্রযুক্তিতে ইউক্রেন রাশিয়ার তুলনায় অতি সামান্য এক রাষ্ট্র, যদিও যুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে শুধু ইউক্রেনের কথা বিবেচনা করা হতো তাহলে ইউক্রেন কখনোই এই যুদ্ধে জড়াতে না। রাশিয়া ইউক্রেনের স্থান দখল করেছে এর আগেও। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করে নেয় রাশিয়া। কিন্তু ইউক্রেন কেন তখন যুদ্ধে জড়ায়নি? কারণ কোনো রাষ্ট্রই ইউক্রেনকে সরাসরিভাবে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করেননি। কিন্তু যখন বিগত বাইডেন সরকার পূর্ণ সমর্থন দেয় ইউক্রেনকে, তখন ইউরোপ আরও সাহসী হয়ে সংহতি প্রকাশ করে ইউক্রেনের সঙ্গে।

ইউক্রেনকে যেন রাশিয়ার চেয়েও বেশি উৎসাহী, এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। কিন্তু কেন? তিন বছর আগে এই যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল, আমেরিকা ও ইউরোপ চেয়েছিল ইউক্রেনকে ‘বাফার স্টেট’ হিসেবে ব্যবহার করে রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে। অর্থনৈতিকভাবে রাশিয়াকে ঘায়েল করার এটি একটি চরম মাধ্যম ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়াকে কাবু করার এর চেয়ে ভালো কোনো পন্থা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ এর আগে পায়নি। কিন্তু তাতে যোগ দিয়ে নিজের দেশকে ধ্বংসযজ্ঞে রূপান্তরিত করে ইউক্রেনের কী লাভ? ইউক্রেন কেন প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইইউর হাতের পুতুল হতে চেয়েছিল?

কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করা যাক। ইউক্রেন যতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক না কেন, গত তিন বছরে তার দেশের নাগরিকরা ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরি, বাসস্থান প্রাপ্তির সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার নিশ্চয়তা, সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিশেষ সুবিধা যা অন্য যেকোনো রাজনৈতিকভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের তুলনায় অস্বাভাবিক মাত্রায় বেশি। কোনো কোনো দেশ যেমন নরওয়ে ইউক্রেনীয়দের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করে দিয়েছে, অর্থাৎ ইউক্রেনীয় হলেই আর ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের আগে ইউক্রেনে বসবাসরত থাকলেই তারা আপনাআপনি নরওয়ের রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবেন। আপনি যদি ইইউর যেকোনো দেশে যান, একটা উল্লেখযোগ্যহারে ইউক্রেনীয় আপনার চোখে পড়বে। পর্তুগালে ইউক্রেনীয় অভিবাসীর সংখ্যা এখন দ্বিতীয়। ব্রাজিলের পরই তাদের স্থান।

তবে মনে রাখতে হবে, ব্রাজিল বা আর অন্যান্য দেশের অভিবাসীরা কিন্তু ইউক্রেনীয়দের মতো প্রায় ৯৫ ভাগ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী নয়। রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিবেচনায় ইউক্রেনীয়রা পর্তুগালে এক নম্বর অভিবাসী প্রায় ষাট হাজার। ইউক্রেনীয় হলেই চাকরি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেহেতু ইউক্রেনীয়রা সব কিছু পাওয়ার অধিকার পাচ্ছে, তাই অন্যান্য অভিবাসী ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে কোনোভাবেই প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারছে না পর্তুগালে। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও, যেখানে ইউক্রেনীয় অভিবাসীরা রয়েছেন প্রায় একই অবস্থায়। ইউক্রেনীয়রা মাসিক হারে অর্থ অনুদান পেয়ে থাকেন, যা অন্য কোনো অভিবাসীরা পান না।

মনে রাখতে হবে, ইউক্রেন ইউরোপের অংশ হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ নয় অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরো সেখানে চালু নয় এবং ই-ইউভুক্ত দেশের যেসব সুযোগ-সুবিধা তা ইউক্রেনে নেই, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে প্রায় সবাই এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো না কোনো দেশের রেসিডেন্ট বলা যায় ভবিষ্যৎ নাগরিক। যুদ্ধের আগে ইউক্রেনে ন্যূনতম মজুরি ছিল প্রায় ২২০ ইউরোর মতো। অথচ এখন ইউক্রেনের নাগরিকরা নানা দেশে রোজগার করছে ন্যূনতম ৮০০ থেকে ৩০০০ ইউরো পর্যন্ত। যদি চাকরি করতে সক্ষমও না হয় তাহলে বাসস্থান ও ভাতা যেটি রয়েছে সেটি দিয়ে দিব্যি তাদের দেশের তুলনায় কমপক্ষে চার-পাঁচগুণ বেশি ভালোভাবে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশে থাকতে পারছেন।

জেলেনস্কি এটিও জানেন যে, যদি এই যুদ্ধের ফলে কোনোভাবে ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ হয়ে যায় তাহলে যে অবকাঠামোগত ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে ইউক্রেনে, তা দূর করে উন্নয়ন কর্মসূচিতে হাত দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউক্রেনকে একটি ইউরো খরচ করারও দরকার পড়বে না। নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে থাকা যদিও সুখকর নয়, ইউক্রেনীয়রা মনে করছেন তাদের হারানোর কিছু নেই। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সে যুদ্ধ না হলে ইউক্রেনকে সেগুলো পেতে আরও অন্তত ২০ থেকে ৩০ বছর অপেক্ষা করতে হতো। আজ ইউক্রেনের নিজস্ব লোকবল নেই যুদ্ধ করার জন্য সৈনিক নেই।

অস্ত্রের জন্য, গোলাবারুদের জন্য, দ্বারে দ্বারে যেতে হচ্ছে ইউক্রেনকে। তবু তারা যুদ্ধ থামাতে চায় না। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, যুদ্ধ বাণিজ্যে ইউক্রেন যতটা সহানুভূতি অর্জন করেছে বিশ্বজুড়ে সেই সহানুভূতির অর্থমূল্য ব্যাপক। আর তা যেন চালিয়ে গেলেই লাভ। সারা বিশ্বে অন্যান্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের কথা যদি ভাবি এমনকি প্যালেস্টাইনিদের কথাই যদি ভাবি, আমরা দেখব রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ইউক্রেনীয়রা যতটা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে ইউরোপে, প্যালেস্টাইনিরা তাদের তুলনায় জীবনযাপন করছে ভিক্ষুকের মতো। সুতরাং যুদ্ধ চালিয়ে গেলেই যে লাভ, জেলেনস্কির তা ভালোই জানা। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়লাভ। বিষয়টি তিন বছর আগে বাইডেন, জেলেনস্কি, যুক্তরাজ্য বা ইউক্রেনের মিত্র দেশগুলোর কেউই কল্পনা করতে পারেনি।

ট্রাম্প ক্ষমতায় না আসুক তা মনেপ্রাণে যেমন বাইডেন চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিল ইউরোপ ও জেলেনস্কি। এখন ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে সবার আগে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে চান কার্যত জেলেনস্কি তা চাইতে পারেন না অন্তত আরও দুই-তিন বছর যুদ্ধ চললে জেলেনস্কির সুবিধা। তার দেশের প্রায় ২৬ ভাগ মানুষ এখন ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাসিন্দা। আশ্রয়প্রার্থীদের ইতিহাসে এরা সবাই ব্রাহ্মণের মর্যাদায় আছেন। যেখানে সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্টাইন, কঙ্গো, সুদান ও আফ্রিকায় যুদ্ধ চলছে এমন রাষ্ট্রের আশ্রয়প্রার্থীরা আছেন তার তুলনায় শূদ্র হিসেবে। ফলে জেলেনস্কি যখন হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন মনস্থির করেই গিয়েছিলেন যে, কোনো প্রস্তাবেই তিনি রাজি হবেন না, ঠিক ট্রাম্প যেভাবে চান। ভেবেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র না থাক ইউরোপ তো রয়েছে। কিন্তু তিনি ভাবতে ব্যর্থ হয়েছেন, ইউরোপ কখনো যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ইউক্রেনকে আপন করে নেবে না।

জেলেনস্কি যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন, ততক্ষণ তিনি বুঝতেই পারেননি যে, তার পা থেকে মাটি সরে গেছে। ন্যাটো প্রেসিডেন্ট বলেই দিয়েছেন, জেলেনস্কিকেই যে কোনো উপায়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ সরাসরি একই কথা না বললেও এ রকম কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন জেলেনস্কিকে। তারই ফলে জেলেনস্কির ক্ষমাপ্রার্থনা। কিন্তু তাতে লাভ হলো না। প্রশ্ন উঠেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা বন্ধ হওয়ার পর কি ইউরোপের কিছু দেশ একই পথে হাঁটবে?

লেখক: সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক লিসবোয়া, পর্তুগাল