নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায় কারা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে সংবিধান, নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, বিচার বিভাগ—রাষ্ট্রকাঠামোর প্রায় পুরোটাই নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কারা বজায় রাখতে চায়, তা নিয়ে লিখেছেন- সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া। সূত্র : প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০২৫

কয়েক দিন ধরে বিএনপি সংস্কার নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে। সংস্কার নিয়ে বিএনপির এই প্রচেষ্টাকে আমি ইতিবাচকভাবে দেখি। দলটি সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারছে যে দেশের মানুষ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর চায় এবং তারা আর পুরোনো বন্দোবস্তে ফেরত যেতে চায় না। কিন্তু যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে আমরা পুরোনো ‘নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা’র মূলে আঘাত করতে পারি, সেগুলো নিয়ে বিএনপির অবস্থান কী?

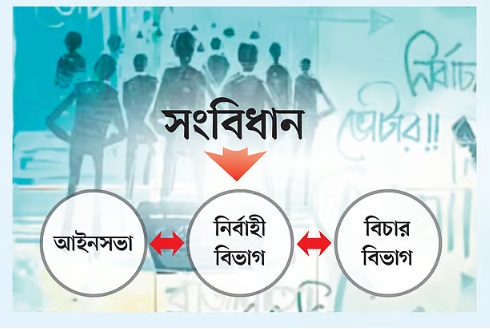

বাংলাদেশে যে শাসনব্যবস্থা, সেটিকে রাজনীতিবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ‘কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসি’ বা সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ এখানে সংবিধানকে সুউচ্চে রেখে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভা প্রায় সমান্তরাল ক্ষমতা চর্চা করবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই ক্ল্যাসিক বন্দোবস্তের দর্শন/ধারণাটা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ (আমরা আমজনতা যেটিকে ‘সরকার’ হিসেবে বুঝি) তারা রাষ্ট্রের সব নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করবে। কিন্তু তারা বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করবে না, আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং তারা চাইলেই সহজে সংবিধান পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে না।

নির্বাহী বিভাগ বা সরকার আইনের মধ্য থেকে রাষ্ট্র চালাবে। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে। জ্বালানি/বিদ্যুৎ বিভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ওয়াসা/পানি মন্ত্রণালয় পানি দেবে, সড়ক মন্ত্রণালয় রাস্তাঘাট ঠিক করবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-সীমান্ত রক্ষা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশের নিত্য যেসব প্রয়োজন, সেগুলো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং দেশের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কিছু নির্বাচিত লোক (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) এসব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা মন্ত্রী হিসেবে আমলাদের নেতৃত্ব দেবেন তথা তত্ত্বাবধান করবেন।

আইনসভা বা সংসদের মোটাদাগে কাজ হবে সরকার/নির্বাহী বিভাগ কোন প্রক্রিয়ায় দেশ চালাবে (ঠিক কোন আইনের আওতায়), তা ঠিক করে দেওয়া অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করা। পাশাপাশি দেশ চালাতে যে টাকাপয়সা দরকার এবং জনগণের কাছ থেকে কতটুকু ও কীভাবে সেটি আদায় করা হবে এবং কোন কোন খাতে সেটি ব্যয় করা হবে, তা কেবল সংসদই অনুমোদন করবে। সরকার বাজেট প্রস্তাব করার মাধ্যমে এর একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া উপস্থাপন করবে এবং সংসদ সদস্যরা সেটির খুঁটিনাটি যাচাই-বাছাই করবেন, দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে মেলাবেন, বিতর্ক করবেন এবং সংসদে সেটি পাস করবেন।

সংসদ শুধু এগুলো করেই ক্ষান্ত হবে না, তারা সরকার, অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ আইন মেনে কাজ করছে কি না বা সরকারের যে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে যে বাজেট দেওয়া হয়েছে, সেটি ঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কি না, কিংবা কোথাও দুর্নীতি/লুটপাট/ জনগণের অর্থের অপচয় হচ্ছে কি না, তার ওপর নজরদারি করবে (সংসদীয় কমিটিগুলোর স্ক্রুটিনির মাধ্যমে) এবং সরকারের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বিপথে গেলে তাকে ডেকে জবাবদিহি করবে (সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে) কিংবা পুরো সরকার বিপথে চলে গেলে তাকে অপসারণ করবে (আস্থা ভোটের মাধ্যমে)।

অন্যদিকে বিচার বিভাগের মোটাদাগে কাজ হবে সরকার বা নির্বাহী বিভাগ সংবিধান অনুযায়ী আইনের মধ্যে কাজ করছে কি না বা রাষ্ট্র চালাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা এবং কোনো নাগরিকের সংবিধানস্বীকৃত ও আইনে প্রদত্ত অধিকার সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান (কিংবা ব্যক্তিপর্যায়েও) লঙ্ঘন করলে তার প্রতিকার করা।

সুতরাং সরকার যাতে আইনের বাইরে কাজ না করে, যেমন সরকারি বাহিনী যাতে যাকে-তাকে ধরে বেআইনি নির্যাতন করতে না পারে, খুন করতে না পারে, আটকে রাখতে না পারে কিংবা সরকারি আমলারা যাতে নাগরিকদের যেখানে–সেখানে হয়রানি করতে না পারেন, তার জন্য আপনি বিচার বিভাগের কাছে নালিশ করতে পারবেন ও সুবিচার পাবেন।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কার্যকরভাবে চলার জন্য রাষ্ট্রের ওপরের এই তিন অঙ্গের পরস্পরের প্রভাবমুক্ত থেকে মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করা জরুরি। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (এমনকি অনেক অনুন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও) এভাবেই রাষ্ট্রব্যবস্থা চলে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ আরেকটি অঙ্গের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না এবং কোনো একটি অঙ্গ যাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে জনগণের নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারে, সে জন্য অন্য অঙ্গগুলো সক্রিয়ভাবে তা প্রতিহত করবে।

বাংলাদেশে বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায়/বন্দোবস্তে যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিতবে, সেই দলের প্রধান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। অর্থাৎ তিনি নির্বাহী বিভাগ বা সরকারপ্রধান হবেন। আবার তিনিই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে সংসদনেতাও হবেন। অর্থাৎ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কার্যক্রমও প্রায় নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। একই ব্যক্তি সরকারপ্রধান ও সংসদনেতা হলে, যে সংসদের সরকারকে জবাবদিহি করার কথা, সেই সংসদ কতটুকু কার্যকর হবে, সংসদনেতা হিসেবে তিনিই সেটা নির্ধারণ করে দেবেন! এটা কি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব হয়ে গেল না?

চিন্তা করে দেখুন, প্রধানমন্ত্রীদের এই অসীম ক্ষমতা! এ জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান! কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাহী বিভাগের প্রধান; কিন্তু আইনসভা বা বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এই একচ্ছত্র ক্ষমতাকেই আমরা বলছি নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র কায়েম, যেখানে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের সর্বময় ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠেন, যা যেকোনো প্রথাগত গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে।

আবার তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বিচারপতিদেরও নিয়োগ দেবেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে বিচার বিভাগকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন! কীভাবে? তিনি রাষ্ট্রপতিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ‘পরামর্শ’ দেবেন। সবাই জানেন, আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটকু। তিনি প্রধানমন্ত্রীর এসব পরামর্শ শুনতে বাধ্য, কাজেই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বিচার বিভাগের উচ্চ আদালতের বিচারকদেরও নিয়ন্তা!

আবার নিম্ন আদালত যেহেতু নির্বাহী বিভাগের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, সেটিও নির্বাহী বিভাগই মূলত বিভিন্ন পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, যিনি নির্বাহী বিভাগের প্রধান, তিনি সংসদনেতা, তিনিই বিচার বিভাগেরও নিয়ন্তা! আবার তিনি তাঁর দলেরও প্রধান! অবশ্য এখানেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার শেষ নয়! প্রধানমন্ত্রী যেহেতু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর দল দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেলে তিনি দেশের সংবিধানও ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করতে পারবেন! অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে সংবিধান, নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, বিচার বিভাগ—রাষ্ট্রকাঠামোর প্রায় পুরোটাই নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন!