সংস্কারহীন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পরবর্তী সরকারের জন্য হবে বড় বোঝা

[সূত্র : বণিকবার্তা, ১৬ আগস্ট ২০২৫]

কয়লাভিত্তিক ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির আরো একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায়। রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল) ও নরিনকো পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এ কেন্দ্র মিলিয়ে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার মেগাওয়াটে। অথচ বিদ্যুতের পিক আওয়ারেও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাহিদা তৈরি হয়েছে ১৬ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটের কিছু বেশি। চাহিদার এ হিসাব ধরলেও অন্তত ১০ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার কেন্দ্র বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ না নিয়েও সরকারকে গুনতে হচ্ছে বাড়তি ক্যাপাসিটি চার্জ।

গ্যাসভিত্তিক প্রায় দুই হাজার মেগাওয়াটের উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে। যেগুলো পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না দেশে গ্যাসের সংকট থাকায়। এর বাইরে খুলনার রূপসায় উচ্চ কার্যক্ষমতার গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হলেও মিলছে না গ্যাসের সংস্থান। কেননা দৈনিক চাহিদার তুলনায় অন্তত এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সংকট রয়েছে দেশে। তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো উৎপাদনে রাখতে আমদানি করা হচ্ছে ব্যয়বহুল তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)।

বিদ্যুৎ খাতের অতিরিক্ত সক্ষমতা এবং জ্বালানি খাতে সংকটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে না পারায় বিগত দেড় দশকে বিপুল পরিমাণ দায়দেনা করে আওয়ামী লীগ সরকার। দরপত্র ছাড়াই এককভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং গ্যাস অনুসন্ধান না করে এলএনজি আমদানির কারণে চলে যায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। দেশ পড়ে তীব্র আর্থিক সংকটে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই সংস্কারের বড় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু গত এক বছরে কিছু আইনগত সংস্কার এবং বকেয়া পরিশোধ ছাড়া সরকার এ খাতের আর্থিক চাপ কমাতে তেমন কোনো পরিকল্পনা নেয়নি। তৈরি করতে পারেনি টেকসই রূপরেখা। বিশেষ করে ভর্তুকি, ক্যাপাসিটি চার্জ এবং গ্যাস সংকটে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা না গেলে এ খাতটি পরবর্তী সরকারের জন্য বড় আর্থিক চাপ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

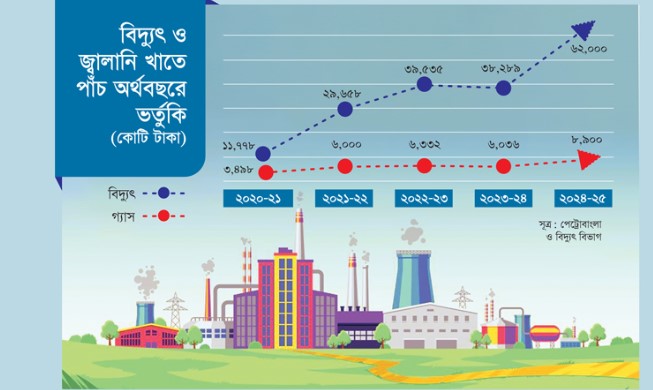

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বকেয়া ছিল প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে গ্যাস খাতে পেট্রোবাংলার বকেয়া ছিল ২৭ হাজার কোটি (গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত) এবং বিদ্যুতে বিপিডিবির বকেয়া প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে তা পরিশোধ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, বকেয়া পরিশোধের চেয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি কমিয়ে আনা বেশি জরুরি ছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার গত অর্থবছরে এ খাতে ভর্তুকি দিয়েছে ৬২ হাজার কোটি টাকা। আর গ্যাস খাতে বিশেষত এলএনজিতে ভর্তুকি দিতে হয়েছে ৮ হাজার ৯০০ কোটি টাকা।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শামসুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত ও ব্যয়সাশ্রয়ী করতে সরকারের অন্যান্য সংস্কার কমিটির মতো আলাদা একটা সংস্কার কমিটি করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি করতে পারেনি সরকার। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের শ্বেতপত্রে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেগুলো খুবই সাধারণ। সেখানে এ খাতের ব্যয় সংকোচন ও দুর্নীতি-অনিয়মের বিষয়গুলো যথাযথভাবে উঠে আসেনি। যে কারণে সরকার এ খাতে ব্যয় কমাতে পারছে না। আগের সরকারের ধারাবাহিকতায় এগুলো চলছে। ফলে ভোক্তাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যয় কমানো যায়নি।’

দেশের বিদ্যুৎ খাতে আর্থিক লোকসানের বড় কারণ অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন, যার মাধ্যমে বিগত সরকার কেবল আর্থিক দায়দেনাই বাড়িয়েছে। অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করায় কেন্দ্র বসিয়ে রেখে গুনতে হয়েছে ভাড়া (ক্যাপাসিটি চার্জ)। এর মাধ্যমে খাতটিতে বড় আর্থিক ক্ষত তৈরি করে আওয়ামী লীগ সরকার। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চুক্তিতে নানা ধরনের অসংগতি ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আদানিসহ বড় সক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ক্রয়চুক্তি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করে। এখনো এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে ট্যারিফ নেগোসিয়েটের জন্য কাজ করছে সরকার। তবে তা আলোচনার পর্যায়েই রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তাছাড়া ট্যারিফ সংশোধন কিংবা ক্যাপাসিটি চার্জ কমানোর বিষয়ে এখনো কোনো বড় সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি সরকার।

বিদ্যুৎ খাতে অপরিকল্পনা ও একচেটিয়া অর্থ লোপাটের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হয়েছে। তার জন্য ২০১০-১১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতেই শুধু ভর্তুকি দিতে হয়েছে ২ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে গত অর্থবছরেই দেয়া হয়েছে ৬২ হাজার কোটি টাকা।

এদিকে গ্যাস খাতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগের কারণে দেশে বৃহৎ আকারে গ্যাসের কোনো জোগান তৈরি করা যায়নি। গ্যাস নেই এমন ধারণা থেকে বিগত সময়ে স্থানীয় গ্যাস উত্তোলন কোম্পানি বাপেক্সকে একপ্রকার অকার্যকর করে রাখা হয়েছিল। বিপরীতে ২০১৮ সাল থেকে এলএনজি আমদানি করা হয়। এ পর্যন্ত পণ্যটি আনতে গিয়ে ২ লাখ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অন্যদিকে গত দুই দশকে স্থানীয় গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগ করা হয়েছে মাত্র ৮ হাজার কোটি টাকা।

আমদানি কমিয়ে স্থানীয় গ্যাস অনুসন্ধানে হাতে নেয়া হয়েছে কূপ খননের বড় প্রকল্প। কিন্তু এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা, কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আবিষ্কৃত গ্যাস গ্রিডে আনার জন্য যে পরিকল্পনা প্রয়োজন তা চলছে আগের নিয়মেই। ফলে স্থানীয় গ্যাসের সরবরাহ না বাড়ায় এখনো বড় আকারে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সরকারকে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে এসব বিষয়ের টেকসই ও পরিকল্পিত সমাধান না হলে পরবর্তী সরকারের অর্থনৈতিক বড় বোঝা তৈরি হবে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। তবে সরকার বলছে, বিদ্যুৎ খাতের মৌলিক যে সংস্কার তা শুরু করা হয়েছে। সেগুলোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম দূর করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করেছে। বিতর্কিত এ আইনটি বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য সরকার যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি সংশ্লিষ্টরা বলছেন—আইনের আওতায় সম্পাদিত চুক্তিগুলো জনসমক্ষে উন্মুক্ত করতে না পারায় জনগণ এখনো জানে না, এ আইনের মাধ্যমে কী কী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সংস্কার শুধু চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়টি এমন নয়। এখানে সংস্কার বলতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নিশ্চয়তা এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এ খাতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা বলে মনে করেন এ খাতের বিশ্লেষকরা। ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের (আইইইএফএ) প্রধান জ্বালানি বিশ্লেষক শফিকুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সংস্কার হতে হবে দীর্ঘমেয়াদি। তবে সংস্কার শুধু যে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়টি এমন নয়। বরং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ খাতের আর্থিক লোকসান কমিয়ে আনা। যারা এ খাতে বিনিয়োগ করছে তাদের নিশ্চয়তা দেয়া। অর্থাৎ সভরেন গ্যারান্টি থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পেমেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজম কীভাবে করা যায় সেটা সরকারকে চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারী টেনে আনা জরুরি। সব কাজ এ সরকার আবার হয়তো করে যেতে পারবে না। পরবর্তী সরকারের জন্য সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দিতে হবে। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে যে খাতে সরকারের অপচয় হচ্ছে সে বিষয়গুলোয় গাইডলাইন দিতে হবে।’

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় অর্থ পাচার ও লোপাটের খাত। এ খাতে সংস্কারের অর্থ হলো আওয়ামী লীগের আমলে করা চুক্তিগুলো প্রকাশ করা, যা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। কাঠামোগত সংস্কার হয়নি বলেই তা আগের মতোই চলছে—এমনটি মনে করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির খাত ছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। তাদের সময়ে বিশেষ আইনে করা এ চুক্তিতে কী ছিল সেগুলো উন্মুক্ত করা এ সরকারের প্রধান কাজ। কিন্তু তা তারা করতে পারেনি। এ খাতের বিপুল দায়দেনা পরিশোধের আগে জনগণ ও দেশের আর্থিক লোকসানের বিষয়টি মাথায় রেখে সেটি দরকষাকষির ভিত্তিতে করা দরকার ছিল। কিন্তু সরকার বকেয়া পরিশোধকেই সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখেছে। অথচ এ টাকা পরিশোধ করা মানেই বড় কমিশন চলে গেছে আওয়ামী লীগের পকেটে। সরকার যে সংস্কারের কথা বলছে, আর যা হচ্ছে, তাতে পরবর্তী সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমার কোনো সুযোগ নেই। কারণ ক্যাপাসিটি চার্জ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ব্যয় সংকোচনের মতো কোনো কিছুই সংস্কার হয়নি।’

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গত এক বছরে বড় আকারের আর্থিক সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় সাশ্রয়ের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে সরকার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভর্তুকি ছিল ৬২ হাজার কোটি টাকা, তা কমিয়ে চলতি অর্থবছরে ৩৭ হাজার কোটি টাকায় নামানো হয়েছে। বিপিডিবির ১০ শতাংশ ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনা নিয়ে নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, যা এরই মধ্যে বাস্তবায়নে দেড় হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। তরল জ্বালানি আমদানির সার্ভিস চার্জ ৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪৭০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে চলতি অর্থবছরে। এছাড়া মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ট্যারিফ কম নির্ধারণ এবং ১০টি মেয়াদোত্তীর্ণ ও পুরনো আইপিপি বা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে। এতে যথাক্রমে সাশ্রয় হয়েছে আড়াই হাজার কোটি ও ৫২৫ কোটি টাকা। সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর বিদ্যুতের ট্যারিফ কমানোর মাধ্যমে সাশ্রয় করা হয়েছে ২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা।

জানতে চাইলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিদ্যুৎ খাতের আইনগত সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসেই করেছে। এ সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে প্রতিযোগিতা তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ আইন বাতিল হওয়ায় এখন আর এককভাবে কাজ পাওয়ার কারো সুযোগ নেই। তবে গ্যাস খাতে কিছুটা সংকট রয়েছে। বিশেষ করে গ্যাস সংকটের কারণে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালানো যাচ্ছে না। তবে এগুলো তো সহসাই সমাধান করা যাবে না। একটা পর্যায়ে গিয়ে এগুলোর সমাধান হবে।’

বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ কমানোর কাঠামোগত সংস্কার, ভর্তুকি কমানো না গেলে পরবর্তী সরকারের ওপর বড় চাপ তৈরি হবে কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘বিদ্যুতের ট্যারিফ কাঠামো, রিটার্ন অব ইকুইটি এসব বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। পরবর্তী সরকার যাতে এ খাতে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করতে পারে সে জন্যই এগুলো করা হচ্ছে। তবে চুক্তি বাতিল কিংবা ট্যারিফ কাঠামোর বিষয়গুলো সংশোধনে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।’