টাঙ্গুয়ার হাওর

মোছাব্বের হোসেন ও খলিল রহমানটাঙ্গুয়ার হাওর থেকে ফিরে [সূত্র : প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২৫]

বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট, সম্পদ আর সৌন্দর্যে ভরপুর টাঙ্গুয়ার হাওরের চিত্র আজ করুণ। ইজারাপ্রথা বাতিলের পর গত ২২ বছরে হাওরের উন্নয়নে বহু চেষ্টা করা হলেও তেমন কোনো ইতিবাচক ফল আসেনি; বরং হাওরপারের মানুষের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য এখন গভীর সংকটের মুখে। কার্যত প্রশাসনের নজরদারির অভাবে যে যেভাবে পারছে, এই হাওরের ক্ষতি করছে।

হাওরে প্রবেশের মুখেই চোখে পড়বে সারি সারি শতাধিক বোটহাউস। বিকট শব্দে জেনারেটর চলছে, আর যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে পলিথিনসহ নানা বর্জ্য। যে অভয়ারণ্যে ট্রলারচালিত নৌকা ঢোকাই নিষেধ, সেখানে অবাধে চলছে এসব কর্মকাণ্ড। এই হাওরে একসময় গড়ে দুই লাখ পাখির আনাগোনা ছিল, এবার পরিযায়ী পাখিও এসেছে ইতিহাসের সর্বনিম্ন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সুন্দরবনের পর জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ জলাভূমি হিসেবে ঘোষিত টাঙ্গুয়ার হাওর রামসার ঘোষণার পরও সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনার অভাবে আজ অভিভাবকহীন। সবাই মিলে ‘যেমন খুশি তেমন ধ্বংস’ করছে।

দীর্ঘ ৭০ বছর জলমহালে প্রচলিত ইজারাপ্রথার অধীনে ছিল টাঙ্গুয়ার হাওর। ইজারা বাতিলের পর থেকে এটি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসে। উদ্দেশ্য ছিল হাওরের সম্পদ রক্ষা, সংরক্ষণ এবং হাওরপারের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন। তবে সরকারি-বেসরকারি কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রশাসন ও প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে তেমন সাফল্য আসেনি।

মাছ, গাছ, পাখিসহ জীববৈচিত্র্যের আধার, বিশেষ করে মিঠাপানির মাছের জন্য বিখ্যাত এই হাওরে অবাধ আহরণের কারণে মাছ কমছে। হাওর ভরাট, বন ও আবাসস্থল ধ্বংস, মানুষের উৎপাত ও শিকারের ফলে কমছে পাখির সংখ্যা। পর্যটকদের অবাধ বিচরণও হাওরের পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

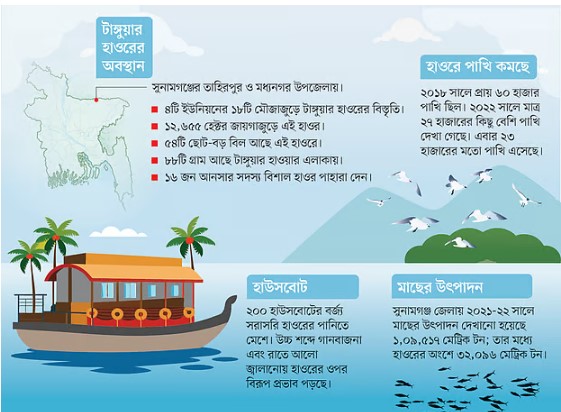

টাঙ্গুয়ার হাওরের অবস্থান সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও মধ্যনগর উপজেলায়। জেলা শহর থেকে দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। চারটি ইউনিয়নের ১৮টি মৌজাজুড়ে টাঙ্গুয়ার হাওরের আয়তন ১২ হাজার ৬৫৫ হেক্টর। হাওরে ছোট-বড় বিল আছে ৫৪টি। ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য খাল। বর্ষায় সব পানিতে একাকার হয়ে যায়। তখন হাওর রূপ নেয় ‘সায়র বা সাগরে’। টাঙ্গুয়ার এলাকার ভেতরে ও তীরে রয়েছে ৮৮টি গ্রাম। এসব গ্রামের প্রায় ৬০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা হাওরের ওপর নির্ভরশীল।

ইজারাপ্রথা বাতিলের পর কিছুদিনের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ ও আনসার সদস্যদের পাহারা ছিল, সঙ্গে ছিলেন কমিউনিটি গার্ডের সদস্যরাও। তবে বর্তমানে বিশাল হাওরের পাহারায় আছেন মাত্র ১৬ জন আনসার সদস্য। হাওর উন্নয়ন বা ব্যবস্থাপনায় এখন কোনো কার্যকর প্রকল্প নেই। এই অবস্থায় বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ টাঙ্গুয়ার হাওরকে রক্ষায় গুরুতর ব্যবস্থা না নিলে স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বনটি হুমকির মুখে পড়বে।

চায়না দুয়ারি জাল জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর। অনুমোদন নেই এই জালের। কারেন্ট জালের চেয়েও ভয়ংকর এই জাল। যেহেতু কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ, তাই কৌশলে এই জাল ব্যবহার করা হচ্ছে হাওরে চায়না দুয়ারি জাল জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর। অনুমোদন নেই এই জালের। কারেন্ট জালের চেয়েও ভয়ংকর এই জাল।

কমছে পাখি, উজাড় হচ্ছে বন

বইঠাচালিত নৌকার মাঝি সাব্বির বলছিলেন, গত ১০ বছরে তিনি এত কম পাখি আর দেখেননি। আগে নৌকায় ঢুকলে পাখির ডানার শব্দে কান পাতা দায় ছিল। এখন পাখি আছে কি না, সেটাই টের পাওয়া যায় না। পাখিবিশেষজ্ঞরা বলছেন, উজানের পলিতে হাওর ভরাট, পাখির আবাসস্থল ধ্বংস, শিকার এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে পাখির সংখ্যা কমছে। বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে যেখানে প্রায় ৬০ হাজার পাখি ছিল, ২০২২ সালে সেখানে মাত্র ২৭ হাজারের কিছু বেশি পাখি দেখা গেছে। রাতে ট্রলার চালিয়ে মাছ ধরা এবং ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের আলোও পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নষ্ট করছে। মাঝেমধ্যে উপজেলা প্রশাসন অভিযান চালালেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। জ্বালানির জন্য বন ধ্বংস এবং শুকনা মৌসুমে অন্য এলাকা থেকে আসা মহিষ ও গরুর অবাধ বিচরণও বনের পাশাপাশি পাখির আবাসস্থল নষ্ট করছে।

বন্য প্রাণী গবেষক সীমান্ত দীপু জানান, ২০ বছরের মধ্যে এ বছর সবচেয়ে কম পরিযায়ী পাখি এসেছে। যেখানে গড়ে দুই লাখ পাখি গণনা করা হতো, এবার এসেছে মাত্র ২৩ হাজারের মতো। বিষটোপ দিয়ে নির্বিচার পাখি মারা এবং মাছ ধরার ট্রলারের অবাধ চলাচল প্রশাসনের নজরদারির অভাব স্পষ্ট করে তোলে।

গোপনে করচগাছসহ অন্যান্য ঝাউবন কাটা অব্যাহত রয়েছে। বন বিভাগের কাছে গাছের সঠিক হিসাব না থাকলেও তারা গোলাবাড়ি এলাকায় পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের আশপাশে ৪০ হাজার হিজল ও করচগাছের চারা লাগানোর দাবি করেছে। তবে সরেজমিনে দেখা গেছে, নতুন লাগানো বেশির ভাগ চারা গাছ অযত্নে আধমরা হয়ে পড়ে আছে। স্থানীয় জেলেরা আশঙ্কা করছেন, দায়সারাভাবে লাগানো এসব গাছ বাঁচবে না।

বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সাদ উদ্দিন চারা গাছ রক্ষার চ্যালেঞ্জের কথা বললেও স্থানীয় প্রবীণ মাঝিরা বন বিভাগের এই উদ্যোগের সমালোচনা করছেন। তাঁদের অভিযোগ, গাছ লাগানোর নামে অর্থ লুটপাট করা হচ্ছে এবং যেখানে গাছ লাগানো দরকার, সেখানে লাগানো হচ্ছে না।

হাওর আছে, নেই মাছের সুদিন

একসময় চিতল মাছের ‘খনি’খ্যাত আলংডোয়ার এখন মাছশূন্য। মাছের উৎপাদন বাড়াতে একসময় বিলে বাঁশ ও গাছের ডাল ফেলা হতো এবং সেগুলোকে বিশেষ পাহারায় রাখা হতো। কিন্তু টাঙ্গুয়ার হাওরে বিগত দিনে এসবের কিছুই করা হয়নি। বর্তমানে কোজানজাল ও বেড়জালের পাশাপাশি ‘চায়না দুয়ারি’ নামের এক প্রকার মাছ ধরার ফাঁদ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বন্য প্রাণী গবেষক সীমান্ত দীপু বলছেন, চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে অবাধে মাছ ও জলজ প্রাণী নিধন করা হচ্ছে। এমনকি বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মাছ মারার মতো ভয়াবহ ঘটনাও ঘটেছে; যাতে শুধু মাছ নয়, অন্যান্য প্রাণীও মারা গেছে। ছোট ছোট হাওর ইজারা দেওয়ার ফলে ইজারাগ্রহীতারা আশপাশের আরও কয়েকটি হাওরের মাছ সাবাড় করছেন।

জেলা মৎস্য বিভাগের কাছে টাঙ্গুয়ার হাওরের মাছ উৎপাদন নিয়ে আলাদা কোনো তথ্য নেই। তাদের হিসাব অনুযায়ী, সুনামগঞ্জ জেলায় ২০২১-২২ সালে মাছের উৎপাদন দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৫১৭ মেট্রিক টন; তার মধ্যে হাওরের অংশে ৩২ হাজার ৯৬ মেট্রিক টন।

জানতে চাইলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শামশুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা সব হাওরের কথাই চিন্তা করি। এর মধ্যে টাঙ্গুয়ার হাওরও রয়েছে। হাওরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের একটি প্রকল্প নেওয়ার চিন্তা আছে।’

আগে ঝুড়িভর্তি মাছ মিলত। আমিনা বেগম সেই মাছ একা বেছে কূল পেতেন না। সাহায্য করতেন অন্য স্বজনেরাও। এখন সেই যুগ আর সেই। পাতের মাছটুকুও জালে পড়ছে না আমিনাদের আগে ঝুড়িভর্তি মাছ মিলত। আমিনা বেগম সেই মাছ একা বেছে কূল পেতেন না। সাহায্য করতেন অন্য স্বজনেরাও। এখন সেই যুগ আর সেই।

তবে স্থানীয় জেলেরা বলছেন, একসময় যেখানে প্রচুর দেশি মাছ পাওয়া যেত, এখন সেখানে চাষের পাঙাশ ও তেলাপিয়া বিক্রি হয়। দেশি মাছের আকাল পড়েছে। হাওরের মানুষের মূল পেশা মূলত কৃষি ও মাছ ধরা। এই দুই পেশাতেই সংকট দেখা দিয়েছে। কৃষিতে ঝুঁকি বেড়েছে, মাছ কমে গেছে।

এর বাইরে টাঙ্গুয়ার হাওরপারের কিছু মানুষ সীমান্তের কয়লা ও পাশের যাদুকাটা নদীতে বালুশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। কয়লা আমদানি ২০১৬ সাল থেকে অনিয়মিত। যাদুকাটায় এখন ড্রেজার ও অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ায় শ্রমিকের কাজ কমে গেছে। বিশেষ করে ২০১৭ সালে হাওরে ব্যাপক ফসলহানির পর কাজের সন্ধানে বহু মানুষ এলাকা ছেড়েছে। অনেকে সীমান্তে চোরাচালানের শ্রমিক হিসেবে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

হাওরের প্রবীণ বাসিন্দা জফুরা বেগম (৭৫) আক্ষেপ করে বলেন, আগে গোসল করার সময় পায়ে মাছ লাগত, রাতে পাখির ডানার শব্দে ঘুম আসত না। ভাতের অভাব থাকলেও মাছের অভাব ছিল না। এখন ফিশারির পাঙাশ কিনে খেতে হয়।

চায়না দুয়ারি জাল জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর

নতুন উপদ্রব চায়না দুয়ারি জাল

নেট দেওয়া বিশেষ ঘরযুক্ত চায়না দুয়ারি জাল কারেন্ট জালের চেয়েও মিহি এবং হালকা হওয়ায় এই জালে সাপ, ব্যাঙ, পোনা মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী মারা পড়ছে। শুরুতে পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় এই জালের ব্যবহার দেখা গেলেও এখন তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের সর্বত্র এখন এই জাল বিছানো হয়েছে, এমনকি অন্য জাল ফেলার জায়গা পর্যন্ত নেই। জালের বুনন এত সূক্ষ্ম যে ছোট মাছ একবার ঢুকলে আর বের হতে পারে না; এমনকি অনেক সময় মাছের ডিমও উঠে আসে। বাংলাদেশেই উৎপাদিত এসব জালকে ম্যাজিক জাল ও ঢলুক জাল নামেও ডাকা হয়। জেলেদের মধ্যে এই জাল বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষ করে কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ হওয়ার পর অনেকেই এর দিকে ঝুঁকেছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞানের সাবেক ডিন ও বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল ওহাব বলেন, চায়না দুয়ারি জাল কেবল বিভিন্ন আকারের মাছ আটকায় না, এতে বিভিন্ন জলজ প্রাণী, ছোট মাছের পোনাও বাদ যায় না। এই জালে মাছ, মাছের পোনা, এমনকি মাছের ডিমও উঠে আসে। এতে এই মাছগুলো আর বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। এর মধ্যে হয়তো অনেক মাছ আছে, যা বিপন্ন প্রজাতির। অবিলম্বে এই জালের ব্যবহার বন্ধে মৎস্য অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে।

তবে এই জাল ব্যবহারে কোনোপ্রকার সতর্কতা বা জরিমানা করার উদ্যোগ দেখা যায়নি। জেলেরা ক্ষতির কথা জানলেও প্রশাসনের নীরবতার কারণে এর ব্যবহার বন্ধ করছেন না।

গোলাবাড়ি গ্রামের সত্তরোর্ধ্ব সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘২০ বছর আগের হাওরের দশ ভাগের এক ভাগও ওহন (এখন) নাই। মাছ, গাছ, পাখি বেকতাই (সবই) কমছে। আগের দিনের মাছ-পাখির কতা হুনলে ওহন বিশ্বাস অয় না।’

হাউসবোট রেখে দেওয়া হয়েছে হাওরের একটি নির্জন জায়গায়। থেমে থেমে উচ্চ স্বরে গান বাজানো আর পর্যটকদের চিৎকারে ক্ষতি হচ্ছে স্থানীয়দের আর বর্জ্যে ক্ষতি হচ্ছে মাছসহ জীববৈচিত্র্যের

হাউসবোট রেখে দেওয়া হয়েছে হাওরের একটি নির্জন জায়গায়।

অনুমোদনহীন হাউসবোটে পরিবেশের ক্ষতি

তাহিরপুর থেকে হাওরে প্রবেশের মুখে বেশ কিছু হাউসবোট দেখা যায়। কোনোটিতে জেনারেটর চলছে, কোনোটিতে রান্না হচ্ছে, আবার কোনোটি বর্ষার অপেক্ষায় অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় লোকজন জানান, প্রতি বর্ষায় প্রায় ২০০ হাউসবোট হাওরে অবস্থান করে এবং সেগুলোর ফেলা বর্জ্য সরাসরি হাওরের পানিতে মেশে। উচ্চ শব্দে গানবাজনা এবং রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘোরার ফলে হাওরের পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। নৌকা নিয়ে হাওরে রাত যাপন করার বিলাসী প্রবণতাও বাড়ছে, যা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি।

স্থানীয় বাসিন্দা রোকন মিয়া জানান, ঢাকার ধনী লোকেরা লাখ টাকা খরচ করে এসব হাউসবোট এখানে নিয়ে আসেন। স্থানীয় লোকজনের ক্ষতি নিয়ে পর্যটকদের কোনো মাথাব্যথা নেই। গত বছর স্থানীয় প্রশাসন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেও বাস্তবে তা তেমন মানা হয়নি। এবার সব হাউসবোটকে নিবন্ধনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে।

এসব হাউসবোটের বর্জ্য পানিতে ফেলায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা আকলিমা বেগম জানান, এই পানি তাঁরা গোসল ও থালাবাসন ধোয়ায় ব্যবহার করেন। মানুষের মলমূত্র মেশায় তাঁদের ঘৃণা লাগে, কিন্তু কিছু বলার সাহস পান না।

এখানে পর্যটকেরা বর্ষায় এসে হাউসবোটেই রাত যাপন করেন। এতে নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে। এটি নিয়ে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, হাওরের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের কোনো ক্ষতি না করেও হাওরের কিছু নির্ধারিত জায়গায় বিকল্প হিসেবে রিসোর্ট, গেস্টহাউস নির্মাণ করা যেতে পারে।

গত ৩১ মে তাহিরপুরে পর্যটকবাহী ‘রাহাবার’ নামে এক হাউসবোটে আকস্মিক আগুন লেগে পুড়ে গেছে। হাউসবোটে থাকা ১২ পর্যটক অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন।

গত মঙ্গলবার টাঙ্গুয়ার হাওরে উচ্চ স্বরে গান বাজানোর দায়ে পর্যটকবাহী একটি নৌযানকে জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

সুনামগঞ্জ পরিবেশ আন্দোলনের (সুপা) সভাপতি এ কে এম আবু নাছার বলেন, হাওরকে হাওরের মতোই রাখতে হবে। পর্যটন বা উন্নয়ন যা-ই হোক, প্রকৃতির ক্ষতি করা যাবে না।

কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ হলেও এই জাল ব্যবহার হচ্ছে অবাধে। এই জাল জীববৈচিত্র্যের বারোটা বাজাচ্ছে

সুদিন কি আর ফিরবে

টাঙ্গুয়ার হাওরের অতীত দিনের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে স্থানীয় লোকজন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ১৯৯৯ সালে একে ‘প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা’ ঘোষণা করার পর ৭০ বছরের ইজারাদারির অবসান হয়। ২০০০ সালে এটি ‘রামসার সাইট’ হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং ২০০১ সালে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এরপর জেলা প্রশাসন হাওরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তবে দীর্ঘদিনের ইজারাদারির পর নতুন উদ্যোগে তেমন কোনো আশার আলো দেখা যায়নি।

হাওরের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও তার শর্তগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারি প্রকল্পের সুফলও পাওয়া যায়নি। আইইউসিএন পরিচালিত সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা খরচ হলেও হাওরের সম্পদ রক্ষায় মানুষের সচেতনতা বাড়েনি। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। স্থানীয় লোকজনকে সংগঠিত করে কিছু সমিতি গঠন ও অর্থ সঞ্চয় করা হলেও মাছ ও পাখি রক্ষায় তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতবিরোধও দেখা গেছে।

হাওরে সমাজভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করা আজিজুর রহমান বলেন, হাওরপারের ৮৮টি গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা এর ওপর নির্ভরশীল, যা একটি বিশাল চাপ। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সবকিছু করা সম্ভব নয়। মানুষের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় এখন হাওরের ওপর তাদের নির্ভরতা আরও বেড়েছে, যা সংকট আরও গভীর করছে।

উড়ে যাচ্ছে বিরল পরিযায়ী পাখি গোলাপি-পা রাজহাঁস। বছরে একসঙ্গে ১৩টি গোলাপি-পা রাজহাঁস দেখা গিয়েছিল সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে

উড়ে যাচ্ছে বিরল পরিযায়ী পাখি গোলাপি-পা রাজহাঁস। বছরে একসঙ্গে ১৩টি গোলাপি-পা রাজহাঁস দেখা গিয়েছিল সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরেছবি: প্রথম আলো

২০০৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও হাওর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. জহির উদ্দিন আহমেদ হাওরের অব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করে আগের ইজারাদারিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ইজারাদারেরা তাঁদের স্বার্থেই হাওরের উন্নয়নে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতেন। তবে আইইউসিএনের টাঙ্গুয়ার হাওর সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রধান আ ফ ম রেজাউল করিম এর বিরোধিতা করে জানান, এটি রামসার চুক্তির বরখেলাপ হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

হাওরপারের মানুষ এখনো মনে করে, হাওরে ‘দুর্বল’ শাসনের কারণে স্থানীয় কিছু লোক লাভবান হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে হাওরেরই। তবে তাঁরা ইজারাদারিতে ফিরতে না চাইলেও হাওরের বর্তমান ‘শাসন’ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। আইইউসিএনের সাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক ওয়াহিদুজ্জামান জানান, একটি মহল শুরু থেকেই বর্তমান ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ছিল এবং তারা প্রশাসনকে ইজারাদারিতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ

বাংলাদেশের অন্যতম পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গত ২২ মে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসে জাতিসংঘ নতুন একটি প্রকল্প শুরু করেছে।

‘টাঙ্গুয়ার হাওর জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রের সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পটি পরিচালিত হবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির যৌথ ব্যবস্থাপনায়।

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটির অর্থায়নে পরিচালিত পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো টাঙ্গুয়ার হাওরের জলাভূমির সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যৌথ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা, সংকটাপন্ন জলাবন ও জলজ আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করা এবং বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা।

ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন লিলার প্রথম আলোকে বলেন, এ রকম অমূল্য সম্পদ রক্ষার জন্য স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করা দরকার। এ জলাভূমি কেবল মাছের জন্য নয়, পরিযায়ী পাখিদেরও বিশাল এক রক্ষাকবচ ও জীববৈচিত্র্যের আধার। টাঙ্গুয়ার হাওর রক্ষার জন্য আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে।

বড় কয়লাবোঝাই ট্রলার নেওয়া হচ্ছে হাওরে প্রবেশের মুখে। এতে পাখির আনাগোনা কমে যাচ্ছে

কী করণীয়

‘অভিভাবকহীন’ টাঙ্গুয়ার হাওরের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থানীয় সচেতন মহল হতাশ। হাওরের ক্ষতি জেনেও মানুষ মাছ ধরছে, গাছ কাটছে ও পাখি শিকার করছে। হাওর নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা ব্যক্তিদের মতে, স্থানীয় লোকজনের হাওরের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। মাছের স্বাভাবিক চলাচল ফিরিয়ে আনতে ভেতরের বাঁধ অপসারণ করতে হবে।

হাওরপারের বাসিন্দা আহমদ কবির অভয়াশ্রমগুলোকে নির্বিঘ্ন রাখার পাশাপাশি স্থানীয়দের জন্য কিছু নির্দিষ্ট বিলে মাছ ধরার সুযোগ দেওয়ার কথা বলেন। এ ছাড়া হাওরে মহিষ-গরু-হাঁস চরানো এবং বাঁধ নির্মাণ ও কান্দা কাটা বন্ধ করার ওপর জোর দেন তিনি। পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ এবং অভয়াশ্রমে মানুষের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন তিনি।

হাওরে পরিবেশবিনাশী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে আইনের প্রয়োগ খুবই কম। ইজারাপ্রথা বাতিলের পর শুরুতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হাওরপারে অবস্থান করতেন। এখন নেই। কালেভদ্রে উপজেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ আদালত বা অভিযান পরিচালনা করেন। এটি অনেকটা নিয়ম রক্ষার্থে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নিতে প্রশাসনের সক্ষমতাও প্রশ্নসাপেক্ষ।

লালমাথা মরচে ভুতিহাঁস। আগে অনেক দেখা গেলেও এই সংখ্যা ক্রমেই কমতে শুরু করেছে

স্থানীয় প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী মহল স্থানীয় প্রশাসনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে সুবিধা আদায় করে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস সব সময় ছিল। প্রশাসন চাইত বেসরকারি উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করতে। কিন্তু বেসরকারি সংস্থাগুলো চাইত স্বাধীনভাবে কাজ করতে। এখন কার্যত কোনো পক্ষই হাওরে নেই। হাওর এখন অভিভাবকহীন।

টাঙ্গুয়ার হাওরে ২০০৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যুক্ত ছিল বেসরকারি সংস্থা সিএনআরএস। সংস্থাটির সুনামগঞ্জের মুখ্য কর্মকর্তা ইয়াহিয়া সাজ্জাদ বলেন, এত দিন যা হয়েছে, তা মূলত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ ছিল। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি বা অভয়াশ্রম সংরক্ষণে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সরকারের আন্তরিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়া হাওরের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জানা গেছে, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফান্ডের (জিইএফ) অর্থায়নে ইউএনডিপি একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। ট্যুরিজম বোর্ড ‘টাঙ্গুয়ার হাওর ট্যুরিজম পার্ক’ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে এবং জেলা প্রশাসনও কিছু পদক্ষেপের কথা ভাবছে।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া জানান, বর্তমানে কোনো বিশেষ প্রকল্প না থাকলেও প্রশাসন হাওরের দেখভাল করছে এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। হাওরের অভয়াশ্রম সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক রামসার কনভেনশনে বাংলাদেশ একটি পক্ষ। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এটি অনুস্বাক্ষর করে। এরপর ১৯৯২ সালে সুন্দরবন ও ২০০০ সালে টাঙ্গুয়ার হাওর রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই চুক্তি অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে টাঙ্গুয়ার হাওর সংরক্ষণে উদ্যোগ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ বা বেসরকারি সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়সারা ভাব ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশাল হাওরের সম্পদ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় যেসব সীমাবদ্ধতা ছিল, সেগুলো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, টাঙ্গুয়ার হাওরের অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী দুই মাসের মধ্যে পর্যটনের একটি রূপরেখা তৈরি করা হবে। এ ছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে।

টাঙ্গুয়ার হাওরের ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে কার্যকর পদক্ষেপের ওপর। আর কালক্ষেপণ না করে এখনই সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি, না হলে এই অমূল্য জলাভূমি কেবলই স্মৃতি হয়ে থাকবে।