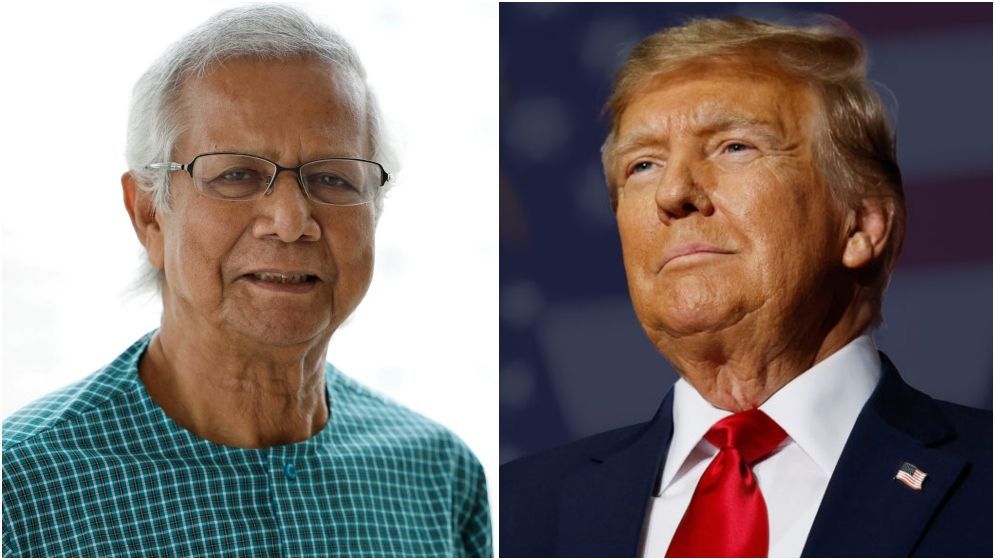

ট্রাম্প এবং শুল্কের কূটনীতি

এম হুমায়ুন কবির [প্রকাশ: যুগান্তর, ২৯ মে ২০২৫]

ক্ষমতা গ্রহণের আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতিকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। সে অনুযায়ী তিনি ক্ষমতায় আসার পরপরই কী ধরনের কর বা শুল্কনীতি বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপ করবেন, সেগুলোর একটা ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা এর একটা পরিষ্কার চেহারা দেখতে পাই ২ এপ্রিলে।

তিনি রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ নামে অন্যান্য দেশের ওপরে এক ধরনের শুল্ক আরোপ করেছেন। তার আগে অবশ্য তিনি মেক্সিকো ও কানাডার বিরুদ্ধেও শুল্ক আরোপ করেন। চীনের ক্ষেত্রেও করেছেন। এই রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফের মাধ্যমে বাংলাদেশেও প্রায় ৩৭ শতাংশ শুল্ক তিনি আরোপ করেন। এখানে বলে রাখা দরকার, বাংলাদেশ আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে ১৫ ও ১৫.৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে আসছে।

অর্থাৎ ১৫ ও ১৫.৫ শতাংশ শুল্ক দিয়েই আমাদের প্রধান পণ্য যেটা রেডিমেড গার্মেন্ট সেটা আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে যাচ্ছিলাম। এখন আমাদের জন্য শঙ্কার যে কারণ সেটা হলো, ১৫ শতাংশের ওপরে যদি আবার ৩৭ শতাংশ শুল্ক এসে যোগ হয়, তাহলে আমাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করাটা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, এ বিশালাকারের শুল্ক দিয়ে সেখানে ভোক্তাদের কাছে আমাদের পণ্য পৌঁছে দেওয়াটা বেশ বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সে কারণেই রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ ঘোষণা করার পর পরই বাংলাদেশ সরকার ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়গুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার জন্য মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। আমরা এ উদ্যোগের পাশাপাশি নিজেরাও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আমদানির বিষয়ে কিছু শুল্ক রেয়াতের ঘোষণা করেছি। বাংলাদেশ সরকার ইএফটি নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বলে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারছি। যেহেতু আমরা শুল্ক নিয়ে তাদের সঙ্গে একটা নেগোসিয়েশন বা দরকষাকষিতে যাচ্ছি তাই এ ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি বিষয়ের ওপরে নজর দিতে হবে। এ বিষয়গুলোকে কয়েকভাবে দেখা যায়। যেমন একটা হচ্ছে এর টেকনিক্যাল বিষয়।

আমরা তাদের পণ্যে কত শুল্ক দিলাম এবং তারা আমাদের পণ্যে কত শুল্ক দিল এবং আমরা তাদের কতটুকু শুল্ক ছাড় দিলাম, তারা আমাদের কতটুকু শুল্ক ছাড় দিল-এরকম অনেক টেকনিক্যাল বিষয় এখানে রয়েছে। এসব টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে হিসাবনিকাশ করেই আমাদের এগোতে হবে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাজারের জন্য একটি বড় প্রেক্ষাপট এবং বিশ্বের এক নম্বরের অর্থনৈতিক শক্তি, সেহেতু শুল্ক নিয়ে তাদের এ উদ্যোগটি সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাঠামোটাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। সে আঙ্গিকে এখন এ বিষয়টিকে শুধু বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টেকনিক্যাল পর্যায়ের আলোচনার বিষয়ই নয়, এটাকে আরেকটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বোঝা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে কোনো নেগোসিয়েশনে গেলে এর প্রেক্ষাপটটা যদি আমরা ভালো করে বুঝতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের অবস্থানটাকে তাদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারব না। শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গে সার্থকভাবে একটা নেগোসিয়েশন বা দরকষাকষি করতে পারব না। তাই আমি এ আলোচ্য প্রেক্ষাপটটিকে তিনটি দিক থেকে বোঝার জন্য উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত হচ্ছে দ্বিপক্ষীয়। যুক্তরাষ্ট্র একক দেশ হিসাবে আমাদের একটি বড় বাজার। বিশেষ করে আমাদের তৈরি পোশাকের জন্য এ বাজারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ এ বাজারটি কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। যে কোনোভাবেই হোক, এ বাজারটি ধরে রাখতে হবে আমাদের জাতীয় স্বার্থেই।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাদের যে ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছরই যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের রিপোর্ট তৈরি করে। তাদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং এসব নিয়ে কী কী প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং এগুলোর সমাধান কী, এ বিষয়গুলোই এ রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এবারও তারা এ শুল্ক ঘোষণা করার আগে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে। রিপোর্টটির দিকে একটু ভালো করে তাকালে দেখব, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তারা তাদের পণ্যসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেটি অশুল্ক বলেন, আধা শুল্ক বলেন বা শুল্ক বলেন, সেটা ওই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন পর্যায়ে এবং কী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা তারা মোকাবিলা করেন, সেগুলোকে তারা প্রধান বিষয় হিসাবে ওই রিপোর্টে সামনে নিয়ে এসেছেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে তাদের বিনিয়োগের বিষয়টিও ওই রিপোর্টে প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা জানি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করার মতো যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট সক্ষমতা আছে এবং আমরাও যেহেতু তাদের কাছ থেকে বিনিয়োগ চাই, তাই বিনিয়োগের বিষয়টি নিয়েও তারা যথেষ্ট চিন্তাশীল। বিশ্বে এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা প্রতিকূলতা আছে-এসব বিষয় নিয়ে তারা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন ওই রিপোর্টে। সুতরাং আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ রিপোর্টটির দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়ে এবং এ রিপোর্টটিকে ভালো করে পর্যালোচনা করেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষিতে বসা উচিত। এখানে আমাদের শুল্কের চেয়ে আধা শুল্ক, অশুল্ক বাধাগুলোকে তারা প্রধান প্রতিবন্ধকতা বলে শনাক্ত করে রেখেছেন। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আরও ভালোভাবে পর্যালোচনা করেই আমাদের মাঠে নামতে হবে।

আমরা যদি একটু পেছনে যাই, তাহলে দেখব, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে আরেকটি এ ধরনের দরকষাকষিতে একটা অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। সেটা হলো জিএসপি বাতিলের জন্য ২০০৭ সালে এএফএলসিআইও থেকে আবেদন করা হয়েছিল, তখন আমরা এ জিএসপি রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে দেনদরবার করেছিলাম। সুতরাং আমাদের একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেহেতু কূটনৈতিকভাবে আমি সেখানে কাজ করেছি, সে প্রেক্ষাপট থেকে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, আমরা এই জিএসপি স্থগিতকরণের আগে আমাদের সঙ্গে তাদের কী ধরনের নেগোসিয়েশন হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে পারি, তাদের সঙ্গে আমাদের আস্থার সংকট রয়েছে।

কারণ, সে সময়েও তারা যে বিষয়গুলো তুলেছে, তার বেশির ভাগ বিষয়ই আমাদের সঙ্গে তাদের আস্থার সংকটই প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে অবৈষয়িক কিছু কিছু বিষয় তারা তুলে এনেছিল। কাজেই আমার ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা যদি এ শুল্ক নিয়ে নেগোসিয়েশনে যাই প্রথমেই তাদের সঙ্গে আমাদের একটা আস্থার জায়গা তৈরি করতে হবে। আস্থার জায়গাটির মধ্যে অনেক বিষয় আছে, সেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না। তবে তাদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে যে আস্থাহীনতা আছে, সেই আস্থাহীনতা নিয়ে আমরা ভালো কিছু করতে পারব না। এর কারণ তারা মনে করে, আমরা অনেক কিছু বলি কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করি না। কাজেই আমরা যে আস্থাসম্পন্ন তাদের একজন পার্টনার এবং তাদের সঙ্গে নেগোসিয়েট করতে চাচ্ছি, সেটা তাদের বোঝাতে হবে। এটা হচ্ছে একটা দিক।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে নেগোসিয়েশন করছে। কারণ, ট্রাম্প যখন ২ এপ্রিল এ রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফগুলো বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে জারি করেন, তখন তিনি বলেছেন, আমরা তিন মাস সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে নেগোসিয়েশন করব। এ তিন মাস সময়ের মধ্যে ৯০টি দেশ তাদের সঙ্গে এ আলোচনায় আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের এ আলোচনায় অনেক দেশই তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেগোসিয়েট করার জন্য আগ্রহী হয়ে আছে। এখানে আমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যারা নেগোসিয়েট করতে যাবে, তাদের মধ্যে কারা আমাদের বন্ধু এবং কারা আমাদের বিপক্ষে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের এএফএলসিআইও-এর সদস্যরা বাংলাদেশ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ এবং সচেতন। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে কী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা আছে, সেগুলো সম্পর্কে তারা সরব।

সুতরাং এ বিষয়টিও আমাদের নজরে আনতে হবে। তাছাড়াও বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নিয়ে বা আমাদের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বিষয়ে একটা বড় ধরনের প্রতিকূলতা আমরা দেখছি। সেটা হচ্ছে সাব সাহারার আফ্রিকান দেশগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০০০ সালে ‘আগোয়া’ (আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপর্চুনিটি অ্যাক্ট) নামে যে চুক্তি হয়েছিল, সেটা এ বছরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। সেই চুক্তির আওতায় সাব সাহারার আফ্রিকান দেশগুলো শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে বাংলাদেশকে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। বর্তমানে এখানে সাব সাহারার আফ্রিকান দেশগুলোর অবস্থানটি কী, সেটাও আমাদের পর্যালোচনায় রাখা দরকার। কেননা সাব সাহারার আফ্রিকান এ দেশগুলো আমাদের জন্য ওখানে একটা প্রতিবন্ধক হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। সুতরাং তাদের বিষয়টিকে কোনোভাবেই হেলাফেলা করা ঠিক হবে না।

এখন আমাদের দিক থেকে আমরা কী কী করতে পারি, এ ব্যাপারে দু-একটা কথা বলি। একটা হচ্ছে আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পণ্যের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেব। সেটা সরকারিভাবে ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও বেশি করে আমদানি করব। বিশেষ করে তুলা, কেমিক্যালস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিস আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করতে পারি, তার পরিধি বাড়াতে চেষ্টা করব। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আমরা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ বাজার যদি শুল্কমুক্ত করে দিই, তাহলে অন্য দেশ যারা আছে, তারাও আমাদের কাছে একই ধরনের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বা কম শুল্কে প্রবেশাধিকার চাইতে পারে।

সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাটি কী হবে? আমরা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই বাজার শুল্ক কমিয়ে দেব বা শুল্কমুক্ত করব, নাকি অন্যান্য দেশের জন্যও করব? এ সিদ্ধান্তটি অবশ্যই একটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত। এটা শুধু ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়। তাই বিষয়টি পর্যালোচনা করে কূটনৈতিকভাবে আমাদের একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। এসব বিষয় মাথায় রেখে যদি আমাদের কৌশলটিকে সাজাই, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে এখন যে শুল্ক ঢেউ উঠছে, তা কাটিয়ে দুই দেশের সঙ্গে সুষম একটা বাণিজ্য সম্পর্ককে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারব। (অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার)

এম হুমায়ুন কবির : সাবেক রাষ্ট্রদূত