বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আত্মপ্রকাশ

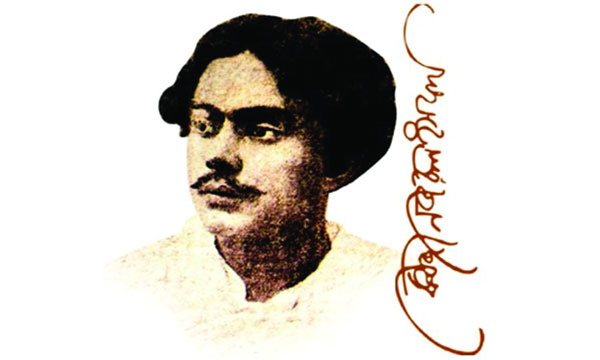

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) পরিণত পর্যায়ে- ১৯১৯ সালে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’। এটি মাসিক ‘সওগাত’ (১৯১৮) পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যায়-১৩২৬) ১৯১৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশের সাথে সাথেই ঘোষিত হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব এবং এই রচনাটি সেকালেই পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) পরিণত পর্যায়ে- ১৯১৯ সালে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’। এটি মাসিক ‘সওগাত’ (১৯১৮) পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যায়-১৩২৬) ১৯১৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশের সাথে সাথেই ঘোষিত হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব এবং এই রচনাটি সেকালেই পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার এই প্রথম মুদ্রিত রচনাটির ভাষা ও রচনাভঙ্গি ছিল অভিনব ধরনের, যা আমাদের সাহিত্যে ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি।’ (সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুলের আর্বিভাব , নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, প্রথম সঙ্কলন, মে-১৯৮৫ : ২)

এরপর একই সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় ‘বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় (১৯১৮) তার প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ প্রকাশিত হয়। করাচির সেনানিবাস থেকেই তিনি ওই গল্প ও কবিতাটি ওই পত্রিকা দু’টির সম্পাদক বরাবরে প্রেরণ করেন।

তার ‘স্বামীহারা’ (গল্প), ‘কবির সমাধি’ (কবিতা), ‘তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা’ (নিবন্ধ), ‘হেনা’ (গল্প), ‘আশায়’ (কবিতা), ‘ব্যথার দান’ (গল্প), ‘মেহের নেগার’ (গল্প) ও ‘ঘুমের ঘোরে’ (গল্প) করাচি সেনানিবাসে রচিত। সে সময়ে তিনি এগুলো কলকাতার সওগাতসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেরণ করেন এবং যথারীতি প্রকাশও হয়। এসব পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকায়ও তিনি অনেক লেখা প্রেরণ করেন, কিন্তু নানা কারণে প্রকাশ অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সেগুলো ছাপানো হয়নি।

এরপর একই সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় ‘বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় (১৯১৮) তার প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ প্রকাশিত হয়। করাচির সেনানিবাস থেকেই তিনি ওই গল্প ও কবিতাটি ওই পত্রিকা দু’টির সম্পাদক বরাবরে প্রেরণ করেন।

তার ‘স্বামীহারা’ (গল্প), ‘কবির সমাধি’ (কবিতা), ‘তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা’ (নিবন্ধ), ‘হেনা’ (গল্প), ‘আশায়’ (কবিতা), ‘ব্যথার দান’ (গল্প), ‘মেহের নেগার’ (গল্প) ও ‘ঘুমের ঘোরে’ (গল্প) করাচি সেনানিবাসে রচিত। সে সময়ে তিনি এগুলো কলকাতার সওগাতসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেরণ করেন এবং যথারীতি প্রকাশও হয়। এসব পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকায়ও তিনি অনেক লেখা প্রেরণ করেন, কিন্তু নানা কারণে প্রকাশ অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সেগুলো ছাপানো হয়নি।

লেখালেখি সূত্রে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮১৮-১৯৯৪) ও মুজফ্ফর আহ্মদ (১৮৮৯-১৯৭৩) প্রমুখ সম্পাদকের সাথে তার পরিচিতি গড়ে ওঠে। এ পরিচয়সূত্রেই তিনি বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়ার পর (মার্চ, ১৯২০) কলকাতায় এসে মুজফ্ফর আহ্মদের সাথে বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির অফিসে (৩২, কলেজ স্ট্রিট) থাকার সুযোগ পান। উল্লেখ্য, ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। এ সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাকে নিয়ে মুজফ্ফরের কাছে আসেন এবং তার সাথে নজরুল প্রথম পরিচিত হন। পল্টন ভেঙে দিলে (১৯২০) তিনি নজরুলকে সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে থাকতে বলেন। নজরুল তাতে সম্মতি জানান (মুজফ্ফর আহ্মদ ২০১৫ : ১৪-১৫)। সেখানে আগে থেকেই মুজফ্ফর আহ্মদ ও আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০) বাস করছিলেন।

সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের আগমনের স্মৃতিচারণ করে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, সেই ঘরে নজরুল ইসলামের জন্য একখানা তখত পোশ পড়ল। কৌতূহলের বশে আমরা তার গাঁটরি-বোচকাগুলো খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ, তোশক ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচকান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি, যা তখনকার দিনে করাচির লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলোর মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নিচে উর্দু তরজমা দেয়া ছিল। (কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা ২০১৫ : ১৭)

সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের আগমনের স্মৃতিচারণ করে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, সেই ঘরে নজরুল ইসলামের জন্য একখানা তখত পোশ পড়ল। কৌতূহলের বশে আমরা তার গাঁটরি-বোচকাগুলো খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ, তোশক ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচকান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি, যা তখনকার দিনে করাচির লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলোর মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নিচে উর্দু তরজমা দেয়া ছিল। (কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা ২০১৫ : ১৭)

এ উদ্ধৃতি থেকে নজরুলের সাহিত্যচর্চা-সাধনার ব্যাপক প্রস্তুতি জানা যায়। কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশ তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত মুজফ্ফর আহ্মদের পরামর্শে তিনি অন্য কোনো চাকরি না খুঁজে লেখালেখিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২০ সালের ২৪ মে (বৈশাখ, ১৩২৭) থেকে আফজাল-উল হক ‘মোসলেম ভারত’ নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ শুরু করেন। তাতে সম্পাদকরূপে তার পিতা মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) নাম মুদ্রিত হলেও এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় ঠিকানা ‘৩, কলেজ স্কয়ার’ লেখা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আফজাল-উল হকই তার মেসে বসে সম্পাদনা করতেন। এ পত্রিকায় শুরু থেকেই নজরুলকে লেখার অনুরোধ করা হয়। করাচিতে আংশিক লিখিত তার পত্রোপন্যাস ‘বাঁধন হারা’ (গ্রন্থাকারে প্রকাশ-১৯২৭) এ পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। অন্যান্য সংখ্যায় তার ‘খেয়া-পারের তরণী’ (চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩২৭), ‘কোরবানি’ (পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র-১৩২৭), ‘মোহররম’ (ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন-১৩২৭) প্রভৃতি কবিতা এবং কিছু গান প্রকাশিত হলে তার কবিখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যথার্থই বলেছেন- ‘এ কথা অত্যুক্তি নয় যে, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম পদক্ষেপেই আপন অবস্থানটি নজরুল জয় করে নিয়েছিলেন। বিস্ময়কর সাযুজ্য খুঁজে পাই রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সেই বহু খ্যাত উক্তিতে vini, vidi, vici-এলাম দেখলাম, জয় করলাম।’ (সমকালে নজরুল ইসলাম-১৯৮৩ : ছয়) বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাবের গুরুত্ব উল্লেখ করে মুহম্মদ এনামুল হক যে মন্তব্য করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ‘তাহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল।’ (মুসলিম বাংলা সাহিত্য-১৯৬৫ : ৩৩০) এতদিন মুসলমান-রচিত সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, হিন্দু-রচিত সাহিত্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হলেও তাতে মুসলমানের জীবন উহ্য ছিল। নজরুলই প্রথম সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, যিনি একই সাথে হিন্দু-মুসলমান পুরাণ-ঐতিহ্য, শব্দ ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

১৯২০ সালের ২৪ মে (বৈশাখ, ১৩২৭) থেকে আফজাল-উল হক ‘মোসলেম ভারত’ নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ শুরু করেন। তাতে সম্পাদকরূপে তার পিতা মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) নাম মুদ্রিত হলেও এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় ঠিকানা ‘৩, কলেজ স্কয়ার’ লেখা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আফজাল-উল হকই তার মেসে বসে সম্পাদনা করতেন। এ পত্রিকায় শুরু থেকেই নজরুলকে লেখার অনুরোধ করা হয়। করাচিতে আংশিক লিখিত তার পত্রোপন্যাস ‘বাঁধন হারা’ (গ্রন্থাকারে প্রকাশ-১৯২৭) এ পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। অন্যান্য সংখ্যায় তার ‘খেয়া-পারের তরণী’ (চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩২৭), ‘কোরবানি’ (পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র-১৩২৭), ‘মোহররম’ (ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন-১৩২৭) প্রভৃতি কবিতা এবং কিছু গান প্রকাশিত হলে তার কবিখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যথার্থই বলেছেন- ‘এ কথা অত্যুক্তি নয় যে, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম পদক্ষেপেই আপন অবস্থানটি নজরুল জয় করে নিয়েছিলেন। বিস্ময়কর সাযুজ্য খুঁজে পাই রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সেই বহু খ্যাত উক্তিতে vini, vidi, vici-এলাম দেখলাম, জয় করলাম।’ (সমকালে নজরুল ইসলাম-১৯৮৩ : ছয়) বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাবের গুরুত্ব উল্লেখ করে মুহম্মদ এনামুল হক যে মন্তব্য করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ‘তাহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল।’ (মুসলিম বাংলা সাহিত্য-১৯৬৫ : ৩৩০) এতদিন মুসলমান-রচিত সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, হিন্দু-রচিত সাহিত্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হলেও তাতে মুসলমানের জীবন উহ্য ছিল। নজরুলই প্রথম সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, যিনি একই সাথে হিন্দু-মুসলমান পুরাণ-ঐতিহ্য, শব্দ ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

একই সময়ে এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) স্বত্বাধীন ও পরিচালিত সান্ধ্য দৈনিকে ‘নবযুগ’ (১২ জুলাই, ১৯২০) মুজফফর আহমদের সাথে যুগ্ম সম্পাদকরূপে নজরুল যোগদান করেন। এর ফলে, তার সাহিত্যিক প্রতিভার পাশাপাশি সাংবাদিক প্রতিভাও আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে। এ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি অনেকগুলো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। এর বেশির ভাগই ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনীতি-বিষয়ক। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাহিত্যচিন্তা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ- ‘বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান’ (দ্র : আবদুল কাদির সম্পা, নজরুল রচনাবলি, প্রথম খণ্ড-১৯৯৩ : ৮১১) লক্ষ করা যায়। তৎকালীন মুসলমান লেখকদের সাহিত্যিক দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা ও অদূরদর্শিতার সমালোচনা এবং সে সাথে তরুণ লেখকদেরকে সাহিত্যিক দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে এ প্রবন্ধে নজরুল যে সাহিত্যচিন্তার পরিচয় পরিকীর্ণ করেছেন, তাতে ফুটে উঠেছে তার এতদ্বিষয়ক চিন্তার পরিপক্বতা ও গভীরতা। স্মরণযোগ্য যে, তখন তার বয়স মাত্র ২০-২১ বছর। করাচি সেনানিবাসে ফার্সি ভাষা ও কাব্যের পাঠ এবং তার অব্যাবহিত পরে কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশে অবস্থান তার সাহিত্যচিন্তা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তার আত্মপ্রকাশলগ্নে লিখিত ও প্রকাশিত ওই ‘বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান’ শীর্ষক প্রবন্ধে অভিব্যক্ত তার এ সাহিত্যচিন্তার মূল কথাগুলো এভাবে সাজানো যায় :

১. সাহিত্যের একটি উপকারের ও স্থায়িত্বের দিক আছে। যে সাহিত্য নি®প্রাণ, নির্জীব ও জড়, সে সাহিত্য দিয়ে কোনো উপকারও হয় না, সে সাহিত্য স্থায়িত্বও পায় না।

২. বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকের লেখায়ই মুক্তির উদ্দাম আকাক্সক্ষা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

৩. সাহিত্য হচ্ছে প্রাণের অভিব্যক্তি। যার প্রাণ নেই, যে জড়, সে লেখায় এ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে পারে না।

৪. যাদের জীবন একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন সৌন্দর্যহীন, গম্ভীর, নির্জীব ও চলার আনন্দবঞ্চিত তাদের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

৫. সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ, ঢেউয়ের কলতান ও চঞ্চলতা।

৬. শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল ও জড়তার মুদ্রিত রূপ সাহিত্য নয়, সাহিত্যে থাকবে প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি ও ভাবসম্পদ।

৭. শরীর নীরোগ হলে মনে আপনা আপনিই একটি বিমল আনন্দ উছলে পড়ে। সে কারণে যে লেখকের স্বাস্থ্য যত ভালো, তিনি তত প্রফুল্লচিত্র এবং তার লেখাও তত বেশি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর।

৮. লেখকের লেখা হচ্ছে প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য সেখানে সে সত্য সত্যভাবেই ফুটে উঠবে। অন্যদিকে, যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে হাজার চেষ্টা করলেও তিনি লুকোতে পারবেন না।

৯. লেখকের প্রাণ হবে আকাশের মতো উন্মুক্ত, উদার; তাতে কোনো প্রকার ধর্মদ্বেষ, জাতিদ্বেষ বা বড়-ছোট জ্ঞান থাকবে না। ডোবার জলের মতো তার প্রাণ যদি পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তার সাহিত্য সাধনা চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

১০. সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সৃষ্টি হলেও তাতে বিশ্বমানুষের ভাব-ভাবনা পরিস্ফুট হতে হবে। লেখক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়ে বলবেন। তিনি যতই সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না কোনো, তা দেখেই যেন বিশ্বের যেকোনো লোক বলতে পারে এটি তারই অন্তরের কথা।

১১. যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না, তা স্থায়ী সাহিত্য হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

১২. সাহিত্যে সর্বজনীনতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়িয়ে এ সর্বজনীনতা রূপ দিতে হবে। অর্থাৎ, সাহিত্য একই সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্রের হবে।

১৩. বিশ্বের সব মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি একই রকম। সাহিত্যসৃষ্টির সময় এ সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৪. জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করে সাহিত্যে সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটিয়ে তুলতে হবে। সত্য লক্ষ্য হলে, সুন্দর ও মঙ্গলসাধনা ব্রত হলে সাহিত্য সম্মান লাভ করবে।

২. বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকের লেখায়ই মুক্তির উদ্দাম আকাক্সক্ষা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

৩. সাহিত্য হচ্ছে প্রাণের অভিব্যক্তি। যার প্রাণ নেই, যে জড়, সে লেখায় এ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে পারে না।

৪. যাদের জীবন একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন সৌন্দর্যহীন, গম্ভীর, নির্জীব ও চলার আনন্দবঞ্চিত তাদের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

৫. সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ, ঢেউয়ের কলতান ও চঞ্চলতা।

৬. শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল ও জড়তার মুদ্রিত রূপ সাহিত্য নয়, সাহিত্যে থাকবে প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি ও ভাবসম্পদ।

৭. শরীর নীরোগ হলে মনে আপনা আপনিই একটি বিমল আনন্দ উছলে পড়ে। সে কারণে যে লেখকের স্বাস্থ্য যত ভালো, তিনি তত প্রফুল্লচিত্র এবং তার লেখাও তত বেশি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর।

৮. লেখকের লেখা হচ্ছে প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য সেখানে সে সত্য সত্যভাবেই ফুটে উঠবে। অন্যদিকে, যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে হাজার চেষ্টা করলেও তিনি লুকোতে পারবেন না।

৯. লেখকের প্রাণ হবে আকাশের মতো উন্মুক্ত, উদার; তাতে কোনো প্রকার ধর্মদ্বেষ, জাতিদ্বেষ বা বড়-ছোট জ্ঞান থাকবে না। ডোবার জলের মতো তার প্রাণ যদি পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তার সাহিত্য সাধনা চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

১০. সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সৃষ্টি হলেও তাতে বিশ্বমানুষের ভাব-ভাবনা পরিস্ফুট হতে হবে। লেখক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়ে বলবেন। তিনি যতই সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না কোনো, তা দেখেই যেন বিশ্বের যেকোনো লোক বলতে পারে এটি তারই অন্তরের কথা।

১১. যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না, তা স্থায়ী সাহিত্য হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

১২. সাহিত্যে সর্বজনীনতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়িয়ে এ সর্বজনীনতা রূপ দিতে হবে। অর্থাৎ, সাহিত্য একই সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্রের হবে।

১৩. বিশ্বের সব মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি একই রকম। সাহিত্যসৃষ্টির সময় এ সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৪. জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করে সাহিত্যে সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটিয়ে তুলতে হবে। সত্য লক্ষ্য হলে, সুন্দর ও মঙ্গলসাধনা ব্রত হলে সাহিত্য সম্মান লাভ করবে।

১৫. আর্টের (art) অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth) এবং সত্যমাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যেতে পারে। তবে, সত্যের প্রকাশই হচ্ছে এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে নানা চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। সেগুলোকে উপর্যুক্ত সাহিত্যচিন্তার সম্পূরকরূপে বিবেচনা করা যায়। সাহিত্যচর্চা-সাধনার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর লেখা ও চিন্তার সাথেও তার পরিচয় ছিল। সেটি বোঝা যায়, করাচি সেনানিবাস থেকে প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’(১৯১৪)-এ কবিতা প্রেরণ থেকে (যদিও সবুজপত্র তার কবিতা ছাপেনি) ও ‘সবুজপত্র’-এর নিজস্ব আভিজাত্য’ (দ্র : আবদুল কাদির সম্পা, ১৯৯৩ : ৩৬৫) এর উল্লেখ থেকে। তিনি সাহিত্যে সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটিয়ে তুলতে বলেছেন। এদিক থেকে বরং মনে হয়, তার সাহিত্যচিন্তা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের উপযোগবাদী, অর্থাৎ ‘art for humans sake’-এর সমধর্মী।

পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে নানা চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। সেগুলোকে উপর্যুক্ত সাহিত্যচিন্তার সম্পূরকরূপে বিবেচনা করা যায়। সাহিত্যচর্চা-সাধনার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর লেখা ও চিন্তার সাথেও তার পরিচয় ছিল। সেটি বোঝা যায়, করাচি সেনানিবাস থেকে প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’(১৯১৪)-এ কবিতা প্রেরণ থেকে (যদিও সবুজপত্র তার কবিতা ছাপেনি) ও ‘সবুজপত্র’-এর নিজস্ব আভিজাত্য’ (দ্র : আবদুল কাদির সম্পা, ১৯৯৩ : ৩৬৫) এর উল্লেখ থেকে। তিনি সাহিত্যে সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটিয়ে তুলতে বলেছেন। এদিক থেকে বরং মনে হয়, তার সাহিত্যচিন্তা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের উপযোগবাদী, অর্থাৎ ‘art for humans sake’-এর সমধর্মী।

নজরুল ছিলেন সমাজসচেতন লেখক। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। সে জন্যই তার সাহিত্যচিন্তায় সৌন্দর্যের পাশাপাশি মানবিক মঙ্গলের দিকটিও সমান গুরুত্বে উল্লিখিত।

নজরুলের সামগ্রিক মানসচৈতন্য গঠনে তৎকালীন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন (১৯০৫- ১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও ওই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে তার যোগদান (১৯১৭), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক বিশাল ওসমানীয় রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়া ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একই সময়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের নানা চণ্ডনীতি গ্রহণ ও দেশপ্রেমিকদের ধরপাকড়, নির্যাতন, জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) ও এ আন্দোলনে তার সক্রিয় সমর্থন, কখনো বা অংশগ্রহণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের সূচনাপর্ব অতিক্রম করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব ঘটনা ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার ভাব ও চিন্তালোক সৃষ্টি ও পুষ্ট করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে সাহিত্য-শিল্পে প্রচলিত আনন্দ-সৌন্দর্যের ধারণা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ল; তৎপরিবর্তে গুরুত্ব পেল জীবন ও সমাজের নানা প্রসঙ্গ, যা কি না বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক ছিল। নতুন যুগ নিয়ে এলো নতুন জীবনচেতনা, শুধু এ দেশে নয়, প্রায় সারা বিশ্বেই। বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম এ পরিবর্তিত নতুন জীবনচেতনা গ্রহণ ও ধারণ করেন। সাহিত্যচর্চা-সাধনা শুরুতে তার সৃষ্ট সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তা এ নতুন জীবনচেতনা-সম্ভূত।

নজরুলের সামগ্রিক মানসচৈতন্য গঠনে তৎকালীন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন (১৯০৫- ১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও ওই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে তার যোগদান (১৯১৭), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক বিশাল ওসমানীয় রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়া ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একই সময়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের নানা চণ্ডনীতি গ্রহণ ও দেশপ্রেমিকদের ধরপাকড়, নির্যাতন, জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) ও এ আন্দোলনে তার সক্রিয় সমর্থন, কখনো বা অংশগ্রহণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের সূচনাপর্ব অতিক্রম করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব ঘটনা ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার ভাব ও চিন্তালোক সৃষ্টি ও পুষ্ট করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে সাহিত্য-শিল্পে প্রচলিত আনন্দ-সৌন্দর্যের ধারণা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ল; তৎপরিবর্তে গুরুত্ব পেল জীবন ও সমাজের নানা প্রসঙ্গ, যা কি না বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক ছিল। নতুন যুগ নিয়ে এলো নতুন জীবনচেতনা, শুধু এ দেশে নয়, প্রায় সারা বিশ্বেই। বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম এ পরিবর্তিত নতুন জীবনচেতনা গ্রহণ ও ধারণ করেন। সাহিত্যচর্চা-সাধনা শুরুতে তার সৃষ্ট সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তা এ নতুন জীবনচেতনা-সম্ভূত।

বোঝা যায়, নজরুল যথেষ্ট লেখাপড়া করে, প্রস্তুতি নিয়ে, জেনে-শুনে-বুঝে ‘অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস’-এ ভর করে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। সাহিত্যের নানা আঙ্গিক, লক্ষ্যাদর্শ ও বিষয় সম্পর্কে তিনি আপন চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করেছেন, যা তার মেধা, মনন ও আবেগ উদ্দীপনার শিল্পিত এবং স্বতন্ত্র স্বর ও সুরে প্রকাশিত। স্ফটিক স্বচ্ছ ধারণা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে তার আত্মপ্রকাশ।

তিনি ‘ব্যথার দান’ (গল্পগ্রন্থ), ‘অগ্নিবীণা’ (কাব্যগ্রন্থ) ও ‘যুগবাণী’ (প্রবন্ধগ্রন্থ) হাতে নিয়ে ১৯২২ সালে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যতিক্রমী কবিসত্তা ও ব্যক্তিত্বের পৌরুষ ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাতে চতুর্দিকে একটি অপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। প্রশ্ন জাগল, নানা ধরনের তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। তার আত্মপ্রকাশের, বিশেষ করে ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের (অক্টোবর-১৯২২) মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথের মতো নোবেলবিজয়ী বিশ্বকবিও তার সদ্য লিখিত ‘বসন্ত’ (১৯২৩) গীতিনাটিকা তাকে ‘কবি’ স্বীকৃতি দিয়ে উৎসর্গ করেন, ‘শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু, ১০ ফাল্গুন-১৩২৯’ লিখে এবং সেটি কারাবন্দী নজরুলের কাছে পাঠিয়ে দেন।

তিনি ‘ব্যথার দান’ (গল্পগ্রন্থ), ‘অগ্নিবীণা’ (কাব্যগ্রন্থ) ও ‘যুগবাণী’ (প্রবন্ধগ্রন্থ) হাতে নিয়ে ১৯২২ সালে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যতিক্রমী কবিসত্তা ও ব্যক্তিত্বের পৌরুষ ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাতে চতুর্দিকে একটি অপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। প্রশ্ন জাগল, নানা ধরনের তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। তার আত্মপ্রকাশের, বিশেষ করে ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের (অক্টোবর-১৯২২) মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথের মতো নোবেলবিজয়ী বিশ্বকবিও তার সদ্য লিখিত ‘বসন্ত’ (১৯২৩) গীতিনাটিকা তাকে ‘কবি’ স্বীকৃতি দিয়ে উৎসর্গ করেন, ‘শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু, ১০ ফাল্গুন-১৩২৯’ লিখে এবং সেটি কারাবন্দী নজরুলের কাছে পাঠিয়ে দেন।